Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30)

Capaian dan Target Kredit Karbon Indonesia di COP30

Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) yang sedang berlangsung di Belém, Brasil, sejak 10 November 2025 menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk memamerkan potensi besarnya di pasar kredit karbon global. Pemerintah Indonesia menargetkan transaksi kredit karbon senilai sekitar 1 miliar dolar AS (setara Rp16 triliun) selama ajang ini berlangsung hingga 21 November mendatang. Target ambisius ini melibatkan penawaran sekitar 90 juta ton ekuivalen karbon dioksida (CO₂e) dari berbagai proyek mitigasi iklim, baik berbasis alam seperti konservasi hutan dan mangrove, maupun berbasis teknologi seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah.

Capaian ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama di arena perdagangan karbon internasional, terutama karena negara ini memiliki aset alam yang luar biasa sebagai penyerap karbon. Hutan tropis Indonesia mencakup sekitar 125 juta hektare, lahan gambut seluas jutaan hektare, serta ekosistem mangrove yang mampu menyimpan miliaran ton karbon. Secara keseluruhan, potensi kredit karbon yang dapat diperdagangkan hingga 2050 diperkirakan mencapai 13,4 miliar ton CO₂e, yang berpotensi menghasilkan nilai ekonomi tahunan puluhan hingga ratusan triliun rupiah tergantung fluktuasi harga pasar global. Di COP30, paviliun Indonesia menjadi pusat aktivitas “Seller Meet Buyer”, di mana puluhan proyek dari sekitar 20 perusahaan swasta dan BUMN ditawarkan langsung kepada pembeli internasional, termasuk dari sektor energi, kehutanan (FOLU), dan pengelolaan sampah.

Hingga pertengahan konferensi, beberapa transaksi awal telah tercatat, meskipun belum mencapai target penuh 1 miliar dolar AS. Misalnya, perusahaan energi nasional seperti Pertamina telah menyelesaikan kesepakatan untuk ribuan ton CO₂e dari proyek geotermal dan bioenergi. Langkah ini didukung oleh regulasi domestik yang semakin matang, seperti mekanisme Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang memungkinkan perdagangan internasional sejak awal 2025. Indonesia memposisikan diri sebagai “jembatan hijau” antara negara berkembang dan maju, dengan menekankan kredit karbon berkualitas tinggi yang transparan, terverifikasi, dan sesuai standar global untuk menghindari tuduhan greenwashing.

Kontribusi ini mendapat sorotan positif karena memperkuat peran Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim dunia. Sebagai negara dengan surplus emisi karbon lebih dari 1 miliar ton berkat upaya pengurangan deforestasi dan restorasi ekosistem, Indonesia tidak hanya memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) sendiri, tapi juga membantu negara lain mencapai komitmen Paris Agreement. Dana dari perdagangan karbon ini diharapkan mengalir kembali ke program hijau domestik, seperti penciptaan lapangan kerja di komunitas lokal, perlindungan masyarakat adat, dan transisi energi terbarukan. Namun, ada catatan kritis dari kelompok lingkungan yang menyoroti risiko jika perdagangan karbon justru mengalihkan fokus dari pengurangan emisi langsung di sektor industri berat, serta potensi konflik hak atas lahan di area proyek.

Secara keseluruhan, keberhasilan di COP30 ini menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan baru di pasar karbon global yang diproyeksikan tumbuh hingga ratusan miliar dolar AS per tahun ke depan. Acara ini juga menjadi momentum untuk mendorong pendanaan iklim yang lebih adil, di mana negara berkembang seperti Indonesia bisa memonetisasi aset alamnya sambil berkontribusi nyata terhadap target pengurangan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius.

Kesepakatan Pendanaan Iklim Baru di COP30 Belém – Langkah Maju yang Masih Dianggap Kurang oleh Negara Berkembang

Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) yang digelar di Belém, Brasil, sejak 10 November 2025, menjadi ajang krusial untuk mempercepat implementasi Paris Agreement di tengah tantangan geopolitik global, termasuk absennya Amerika Serikat dari negosiasi aktif pasca-kepemimpinan baru. Salah satu fokus utama adalah operationalisasi New Collective Quantified Goal (NCQG) on climate finance, yang menggantikan target lama USD 100 miliar per tahun sejak 2009. Kesepakatan ini menegaskan komitmen negara maju untuk menyediakan setidaknya USD 300 miliar per tahun kepada negara berkembang hingga 2035, dengan peningkatan bertahap dari level saat ini. Angka ini mewakili kenaikan tiga kali lipat dari janji sebelumnya, terutama dialokasikan untuk mitigasi emisi, adaptasi terhadap dampak iklim seperti banjir dan kekeringan, serta penanganan loss and damage akibat bencana yang tak terhindarkan.

Dana tersebut direncanakan bersumber dari kontribusi publik negara maju, dengan sebagian besar dalam bentuk hibah atau pinjaman lunak, meski ada fleksibilitas untuk melibatkan sektor swasta melalui instrumen seperti obligasi hijau dan carbon pricing. Brasil sebagai tuan rumah mendorong “Baku to Belém Roadmap” – rencana jalan dari COP29 di Azerbaijan tahun lalu menuju target lebih ambisius USD 1,3 triliun per tahun pada 2035, dengan melibatkan bank pembangunan multilateral, filantropi, dan inovasi keuangan seperti pajak atas transaksi karbon internasional atau pengiriman bahan bakar fosil. Roadmap ini mencakup opsi-opsi konkret seperti peningkatan alokasi dari Green Climate Fund, Loss and Damage Fund, serta mekanisme baru seperti Tropical Forests Forever Facility yang dipromosikan Brasil untuk membayar pelestarian hutan tropis.

Kesepakatan ini disambut sebagai kemajuan simbolis karena memberikan kepastian minimal setelah bertahun-tahun negosiasi macet, dan membantu menjaga momentum multilateralisme di saat ketidakpastian global. Banyak pihak melihatnya sebagai fondasi untuk transisi energi yang adil, di mana negara berkembang bisa membiayai proyek renewable energy, restorasi ekosistem, dan infrastruktur resilien tanpa terbebani utang baru.

Namun, reaksi dari negara berkembang secara luas menunjukkan kekecewaan mendalam. Kelompok G77 plus China – yang mewakili lebih dari 130 negara termasuk Indonesia – menilai angka USD 300 miliar terlalu rendah dan terlambat, hanya mencakup sebagian kecil dari estimasi kebutuhan aktual yang mencapai USD 1-1,3 triliun per tahun segera, naik menjadi USD 6 triliun secara global untuk mencapai net zero pada 2050. Di sesi plenary dan konsultasi, delegasi dari Afrika, Amerika Latin, dan Asia kecil menekankan bahwa dana ini sebagian besar berbentuk pinjaman yang justru menambah beban utang negara miskin, bukan hibah murni seperti yang dijanjikan Paris Agreement. Indonesia, sebagai bagian dari Like-Minded Developing Countries, menyuarakan bahwa tanpa alokasi khusus untuk adaptasi (minimal 50% dari total) dan loss and damage, kesepakatan ini gagal mengatasi kerentanan negara kepulauan dan hutan tropis seperti Amazon atau Borneo yang menjadi penyerap karbon dunia.

Masalah pendanaan iklim telah menjadi “tulang punggung” negosiasi UNFCCC sejak 1992. Target USD 100 miliar pertama dicapai terlambat pada 2022, sering dikritik karena termasuk pinjaman komersial dan bantuan pembangunan yang dialihkan. COP29 di Baku tahun lalu menetapkan NCQG dasar USD 300 miliar sebagai kompromi pahit, tapi menunda detail implementasi ke COP30 dengan roadmap untuk skalasi ke USD 1,3 triliun. Di Belém, Brasil berusaha menjadikan ini “COP of Truth” dengan menyoroti ketidakadilan historis: negara maju bertanggung jawab atas mayoritas emisi kumulatif sejak Revolusi Industri, sementara negara berkembang menanggung dampak terberat seperti kenaikan permukaan laut di Pasifik atau kekeringan di Sahel.

Secara positif, kesepakatan ini bisa mendorong investasi swasta hingga triliunan jika mekanisme seperti carbon market global (Article 6 Paris Agreement) berhasil dioperasionalkan, serta mempercepat NDC baru yang lebih ambisius pada 2025-2030. Bagi Indonesia, dana ini berpotensi mendukung transisi energi dari batubara, perlindungan mangrove sebagai blue carbon, dan program just transition untuk pekerja sektor fosil.Namun, analisis independen menunjukkan gap adaptasi saja mencapai USD 350 miliar per tahun pada 2035, sementara loss and damage butuh ratusan miliar tambahan untuk bencana seperti topan atau banjir. Kekecewaan ini berisiko melemahkan kepercayaan terhadap proses UNFCCC, mendorong negara berkembang mencari alternatif bilateral dengan China atau Uni Eropa. Di akhir konferensi yang berlangsung hingga 21 November, tekanan tinggi untuk memperkuat roadmap dengan jadwal pembayaran jelas, burden-sharing transparan, dan komitmen hibah minimal 50%. Jika gagal, COP30 bisa menjadi titik balik di mana negara Selatan semakin mandiri, tapi dengan risiko fragmentasi upaya global melawan pemanasan di atas 1,5 derajat Celsius. Situasi tetap berkembang, dengan sesi malam panjang dan konsultasi presiden Brasil untuk mencari kompromi akhir.

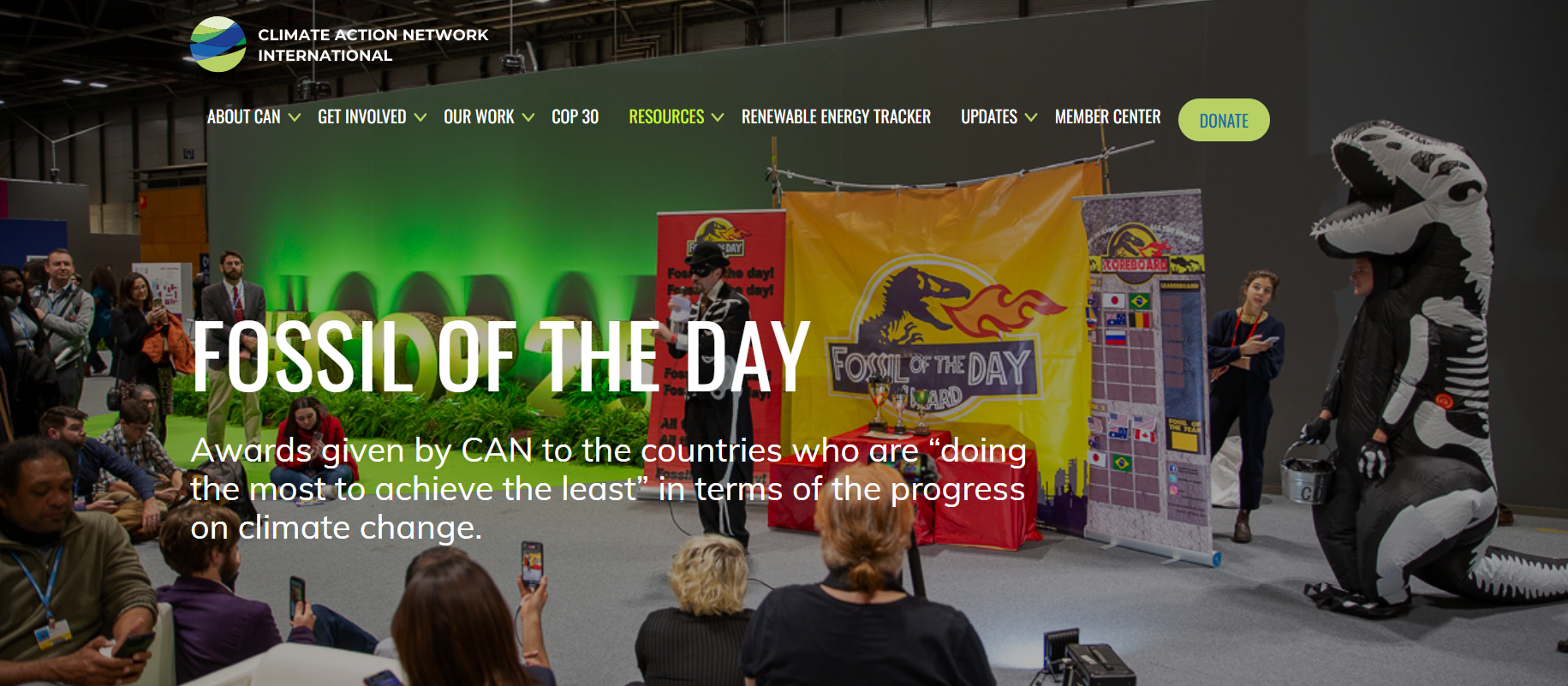

Sindiran Global dan Penghargaan Satir “Fossil of the Day” di COP30 Brasil

Pada 18-19 November, delegasi Indonesia mendapat sorotan negatif karena dianggap membawa puluhan pelobi dari industri batubara dan energi fosil ke dalam rombongan resmi. Praktik ini langsung memicu gelombang sindiran pedas dan penghargaan satir “Fossil of the Day” yang diberikan oleh jaringan NGO Climate Action Network (CAN) – sebuah tradisi sejak COP tahun 1990-an untuk “menghadiahi” negara yang paling menghambat kemajuan negosiasi iklim.

Inti kritiknya sederhana tapi menusuk: Indonesia, yang secara resmi mengklaim komitmen Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat, justru diduga sengaja membawa perwakilan perusahaan batubara dan asosiasi tambang untuk melunakkan aturan pasar karbon global (Article 6 Paris Agreement). Pasal ini mengatur perdagangan kredit karbon antarnegara dan mekanisme pengurangan emisi berbasis pasar. Kelompok pelobi tersebut dikritik berusaha memasukkan klausul longgar yang memungkinkan kredit karbon dari proyek “batubara bersih” atau pembangkit listrik tenaga uap yang masih beroperasi puluhan tahun lagi tetap diakui sebagai “hijau”. Jika berhasil, ini akan melemahkan integritas pasar karbon dunia, membuat negara pembeli kredit (seperti Eropa atau Jepang) secara tidak langsung tetap mendanai ekspansi batubara di Indonesia.

Aktivis lingkungan internasional menyebut fenomena ini sebagai “fox in the henhouse” – serigala dimasukkan ke kandang ayam. Delegasi Indonesia, yang jumlahnya mencapai ratusan orang, dianggap lebih mirip pameran dagang batubara ketimbang tim negosiator iklim. Penghargaan “Fossil of the Day” kali ini diberikan dengan alasan “membawa seluruh industri fosil ke meja perundingan, seolah-olah COP adalah bazaar energi kotor”.

Di balik satir itu ada ironi yang pahit. Indonesia memang negara berkembang dengan ketergantungan ekonomi tinggi pada batubara – kontribusi terhadap PDB dan devisa masih besar, lapangan kerja jutaan orang bergantung padanya, dan transisi energi membutuhkan biaya triliunan dolar yang belum tentu tersedia. Pemerintah melihat pelobi industri sebagai “stakeholder” yang harus didengar agar transisi “adil dan terjangkau”. Namun bagi dunia internasional, praktik membawa puluhan pelobi fosil ke COP adalah bentuk sabotase terang-terangan terhadap ambisi 1,5°C. Apalagi ketika negara-negara kecil kepulauan Pasifik yang terancam tenggelam memohon pengurangan emisi, sementara Indonesia masih bernegosiasi agar pembangkit batubara baru tetap bisa dijual kredit karbonnya.

Sindiran ini bukan yang pertama. Indonesia sudah beberapa kali mendapat “Fossil of the Day” di COP sebelumnya, terutama terkait deforestasi dan proyek nickel yang merusak hutan. Tapi kali ini terasa lebih menyakitkan karena terjadi di Brasil – negara tuan rumah yang juga sedang berjuang membersihkan citranya setelah era Bolsonaro. Presiden Brasil Lula bahkan secara tidak langsung menyentil praktik semacam ini dalam pidato pembukaannya, dengan mengatakan bahwa “kita tidak boleh membiarkan industri kotor menyandera masa depan anak-cucu kita”.

Reaksi domestik di Indonesia terbelah. Sebagian kalangan menganggap kritik ini sebagai “penjajahan gaya baru” oleh Barat yang sudah kaya tapi ingin negara berkembang tetap miskin. Sebagian lain, terutama aktivis lingkungan muda, malu dan marah karena citra Indonesia di mata dunia kembali rusak hanya demi melindungi kepentingan oligarki tambang.

Pada akhirnya, penghargaan satir ini bukan sekadar lelucon. Ia adalah cermin keras yang menunjukkan kontradiksi mendalam dalam posisi Indonesia: ingin dihormati sebagai negara besar yang berkomitmen iklim, tapi masih terjebak dalam ketergantungan fosil yang dijaga mati-matian oleh elit ekonomi. Di Belém, di bawah guyuran hujan Amazon.

Gambar: Climate Network

AI: Grok

Post Comment