Haji Hasan Mustapa: Karya dan Kontroversinya

Haji Hasan Mustapa: Karya dan Kontroversinya

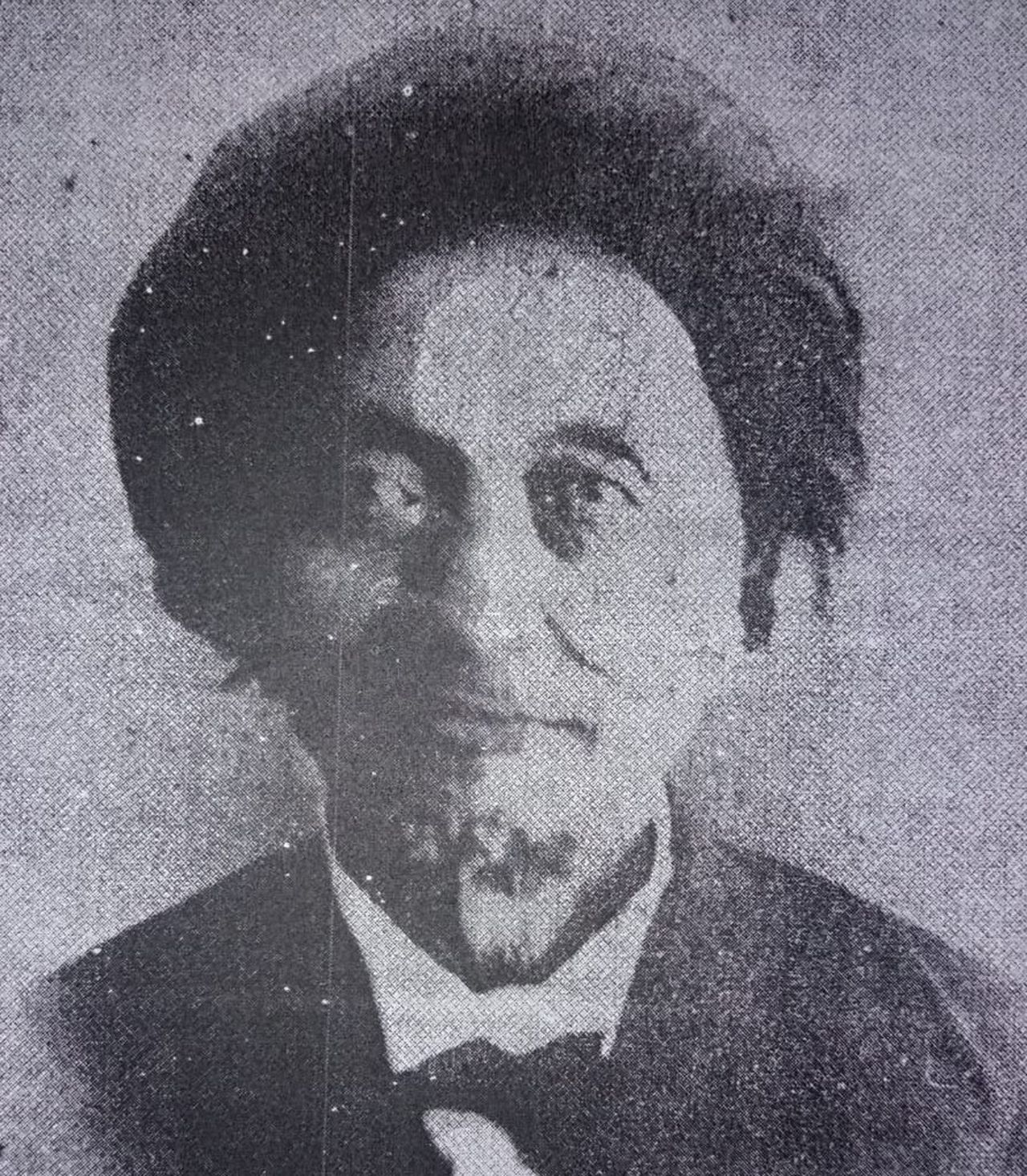

Haji Hasan Mustapa (1852–1930) adalah seorang ulama, sastrawan, dan pemikir sufi asal Sunda yang meninggalkan jejak mendalam lewat karya-karya berbahasa Sunda. Ia memegang peranan dalam sejarah Islam di Indonesia, terutama di Jawa Barat dan Aceh. Haji Hasan Mustapa (HHM) pun dikenal sebagai Begawan Sirna di Rasa—sebuah gelar kehormatan bagi orang yang bisa mengatasi keterikatan dari hal-hal duniawi. Para kritikus sastra menggolongkannya sebagai penyair mistik, sementara sebagian orang, dengan berbagai maksud—baik positif maupun negatif—menyebutnya Kyai Mahiwal, karena berbagai kontroversi yang melingkupinya sepanjang hayat.

Lahir di Cikajang, Garut (yang pada masa itu masih dikenal dengan nama Limbangan), HHM memulai pendidikan agama di pesantren-pesantren Jawa Barat, Jawa, dan Madura. Kemudian, ia melanjutkan pengembaraannya ke Mekah. Di tanah suci, ia berguru pada para ulama terkemuka dan menyandang gelar “Haji,” yang kemudian melekat selamanya pada namanya. Tak sekadar belajar, ia juga sempat mengajar di Masjidil Haram selama beberapa tahun. Di sana, ia menulis dalam bahasa Arab mengenai agama serta puisi Arab yang diterbitkan di Kairo, Mesir. Ketika terjadi perselisihan antarulama di kota kelahirannya HHM dipanggil pulang untuk menyelesaikan konflik.

Sekembalinya ke tanah air dan bisa meredam konflik, HHM amat dihormati sebagai ulama—yang berarti orang berilmu, yang bukan berarti orang paling dan selalu merasa benar. Atas rekomendasi Snouck Hurgronje, ia diangkat pemerintah kolonial menjadi penghulu besar di Bandung dan lalu ditugaskan ke Aceh. Di samping tetap istikomah mengajar sebagai ulama, ia juga tak pernah jauh dari dunia sastra, terus menggubah puisi dan prosa dalam bahasa Sunda.

Di saat gelombang modernisasi dari Barat mulai mengguncang tatanan sosial di awal abad ke-20, HHM tetap teguh pada pola hidup tradisional dan spiritual. Baginya, dunia yang bergerak cepat menuju perubahan tidak menawarkan kedalaman yang sama seperti kehidupan yang ia jalani, yang lebih berpijak pada kontemplasi dan kesederhanaan. Sikap ini bisa dilihat sebagai bentuk perlawanan diam-diam terhadap arus modernitas yang mulai meresap, terutama di kalangan generasi muda dan intelektual yang terpikat oleh gagasan-gagasan Barat.

Penyair Mistikus

Puisi-puisi yang dihasilkan HHM disebut “dangding”. Dangding amat berbeda dengan puisi modern yang bebas, melainkan puisi bentuk klasik, yang menurut Hawe Setiawan bentuk tersebut adalah pengaruh dari geguritan Jawa-Mataram. Di masa itu, ketika Mataram berhasil mengkoloni berbagai kerajaan, termasuk tatar Pasundan, budaya Jawa memang dianggap sebagai lambang kecendekiaan dalam masyarakat Sunda. Sebagaima umumnya dalam kolonialisme, yang dikoloni mengikuti intelektualitas yang mengkoloninya. Dan sama seperti geguritan, dangding diciptakan untuk disenandungkan, bukan sekadar dibaca seperti puisi bebas yang dikenal saat ini.

Dalam tema dangdingnya, karya HHM menyerupai syair-syair yang sarat dengan ajaran sufisme, refleksi spiritual, serta nilai-nilai moral. Lebih dari itu, karyanya memperlihatkan harmoni antara ajaran Islam dan kebudayaan lokal, selalu berupaya mencari sintetis antara pikiran yang asing dari Arab serta Islam dan ajaran autentik leluhurnya sendiri di Nusantara, terutama tanah Pasundan. Sekilas bisa langsung tampak bahwa agama yang diimpor dan tradisi spiritual yang sudah ada di Pasundan nyaris selalu dihadirkan dalam karyanya. Fondasi itu yang barangkali menjadi alasan para kritikus sastra melabelinya dengan sebutan penyair mistikus.

Melihat produktivitasnya, HHM seperti selalu dilimpahi ide dan tenaga untuk terus kreatif. Menurut Ajip Rosidi, dalam rentang waktu hanya dua atau tiga tahun, ia bisa menulis lebih dari 10.000 bait. Metode penciptaannya pun sangat unik dan khas. Ia kerap melenggang santai, diikuti oleh seseorang yang membawa buku catatan. Sambil berjalan-jalan, ia akan melantunkan dangding baru, dan si pencatat segera menuliskannya. Bagi HHM, membuat dangding seakan begitu mudah. Kadang-kadang bisa dilakukan secara sepontan. Barangkali karena ia sudah melampaui batasan teknis, karyanya lahir dari ketajaman intuisi dan kedalaman batin yang telah dilatih sekian lama.

Salah satu dangding ciptaannya dalam genre sinom berjudul “Sinom Barangtaning Rasa” adalah sebagai berikut:

Rasaning tembang jatnika,

hariring teu maké péling,

haleuang teu maké hayang,

heuleut beurang heuleut peuting,

kakuping teu kakuping,

ngungkung sajeroning kurung,

kurunganana raga,

raga raganing aing,

ligar kembang caang siang sakahayang

Sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah sastra Sunda, pengaruh HHM tetap beresonansi hingga hari ini. Ia dikenang sebagai figur yang berhasil menyatukan nilai agama dan kebudayaan lokal dengan cara yang harmonis. Karya dangdingnya otomatis jadi pemikiran sufisme yang tak lekang oleh waktu, tetap relevan sebagai sumber inspirasi bagi akademisi maupun praktisi sastra, budaya, dan agama dalam mencari makna di antara dua dunia: religi dan budaya.

Di antara suhu-suhu dan ahli-ahli yang mendalami karya dan pemikiran sufisme HHM, Ajip Rosidi merupakan salah satu tokoh yang memberi perhatian besar terhadap kontribusinya. Rosidi menulis sebuah buku tebal berjudul Hasan Mustapa jeung Karya-Karyana, yang menjadi referensi penting bagi siapapun yang ingin memahami dangding dan pemikiran HHM.

Hawe Setiawan, seorang peneliti sastra dan budaya Sunda, juga banyak menulis tentangnya, mempresentasikan kajiannya di forum-forum sastra dan kebudayaan prestisius, termasuk diskusi yang diselenggarakan di Salihara. Nama-nama lain seperti Jajang A. Rohmana dan Asep Salahudin turut memperkaya kajian mengenai Haji Hasan Mustapa. Jajang A. Rohmana menulis buku Informan Sunda Masa Kolonial, sementara Asep Salahudin mengkaji lebih dalam ihwal sufisme Sunda melalui bukunya Sufisme Sunda.

Yang menarik, para ahli tersebut sering merasa tak layak menyebut diri mereka sebagai “ahli” dalam memahami dangding dan karya-karya HHM.

“Membaca dangding-dangding Haji Hasan Mustapa rasanya seperti mendekati arus kali,” tulis Hawe Setiawan dalam artikelnya. “Betapapun dalam diri terasa dorongan untuk menyentuh arus deras itu, tapi pada saat yang sama timbul perasaan takut hanyut.” Ada nuansa misteri yang tersirat dalam dangding HHM—ada perasaan ketidakmampuan untuk sepenuhnya menyentuh kedalaman maknanya. Pendapat itu pula yang memperteguh sang Begawan sebagai mistikus. Kehadirannya antara dipahami dan tidak dipahami, menggoda tapi tak bisa disentuh sepenuhnya. Karyanya seperti mengandung kehadiran dan ketakhadiran sekaligus.

Dalam Naskah Karya Haji Hasan Mustapa (1987), Iskandarwassid dkk. membuat catatan sebagai berikut: HHM meninggalkan jejak yang dalam pada kebudayaan dan spiritualitas Sunda. Karya-karyanya dipelajari oleh banyak kalangan, dan namanya sering disebut sebagai salah satu tokoh utama yang berjasa mengembangkan tradisi sufi ke dalam karya sastra.

Kontroversi-Kontroversi

HHM, meskipun dikenang sebagai ulama, sastrawan, dan sufi besar, tak pernah terlepas dari bayang-bayang kontroversi. Selama hidupnya, pemikiran-pemikirannya yang melampaui zamannya sering kali mengundang tanda tanya. Selain itu, keberadaannya dalam lingkaran kekuasaan kolonial Belanda menambah lapisan kerumitan dalam pandangan masyarakat. Sebagai Hoofd Penghulu di Bandung, jabatan yang memberinya otoritas di tengah struktur pemerintahan kolonial, ia menjadi figur yang terjebak dalam dilema politik dan sosial. Sebagian orang melihat kedekatannya dengan pemerintah Belanda sebagai tanda bahwa ia terlalu akomodatif terhadap kekuasaan asing.

Namun, HHM memiliki pendapat berbeda tentang perannya. Ia mungkin melihat jabatan itu sebagai peluang untuk menjaga harmoni sosial dan spiritual di tengah masyarakat Sunda, di mana nilai-nilai Islam tetap dapat hidup berdampingan dengan kekuasaan kolonial yang asing. Alih-alih melawan penjajah secara frontal, ia barangkali lebih percaya bahwa mengupayakan stabilitas dari dalam adalah cara terbaik untuk melindungi rakyatnya dari kekacauan yang lebih besar. Kontroversi tentang posisinya ini menjadi cerminan kompleksitas zaman itu, di mana batas antara loyalitas dan pragmatisme sering kali kabur.

Begitu pula ketika ia diangkat menjadi Penghulu Besar Aceh dan berteman karib dengan pemikir dan misionaris utusan pemerintah Belanda bernama Christiaan Snouck Hurgronje—yang dalam era pascakolonial disebut-sebut sebagai intelektual yang membuat kolonialisme Belanda di Hindia-Belanda berhasil. Ia bukan hanya berteman dengan HHM, tapi ia pun masuk agama Islam, menikah dengan perempuan Islam, untuk mencari celah kelemahan orang-orang Islam di Nusantara. Oleh sebab itulah, HHM pun dianggap sebagai ulama kaki tangan kolonial.

Sementara sebagai seorang sufi dan penyair, gagasan yang HHM sampaikan dianggap oleh beberapa kalangan sebagai terlalu elitis atau sulit dipahami oleh masyarakat awam. Beberapa kritik datang dari kalangan ulama konservatif yang merasa bahwa sufisme yang diajarkan HHM tidak sepenuhnya sejalan dengan praktik keislaman ortodoks di Jawa Barat pada saat itu. Pemikirannya sering kali dianggap terlalu bebas, terutama dalam hal penekanan pada hubungan pribadi dengan Tuhan yang bersifat esoteris dan jauh dari ritual formal agama.

Beberapa menilai bahwa HHM terlalu banyak mengadopsi unsur budaya Sunda ke dalam praktik keagamaannya, yang dianggap mengaburkan kemurnian Islam. Kritik ini semakin tajam ketika HHM mengatakan bahwa hanya sedikit ayat-ayat Quran yang relevan dengan masyarakat Sunda.

Sampai hari ini, sebagian orang masih bisa terkejut membaca karyanya, mereka mungkin ingin membaca yang ringan-ringan, yang tidak butuh diskusi, yang lebih cocok membaca novel Laskar Pelangi atau puisi-puisi Tere Liye, yang-yang sangat-sangat ngepop itu. Membaca HHM sebetulnya tidak sebegitu repot seperti yang diungkapkan para kritikus modern yang kebanyakan rendah hati. Dangding HHM hanya perlu sedikit saja perhatian, sedikit konsentrasi, dan sedikit kemauan untuk menggunakan sedikit otak agar tidak berkarat.

Ceuk aing Allah mah batur

Ceuk batur Allah mah aing

Ceuk aing Allah mah eta

Ceuk eta Allah mah aing

Ceuk aing Allah mah saha

Ceuk saha Allah mah aing

Dangding di atas saya pilih karena belakangan hari menjadi populer karena digubah menjadi lagu dan film oleh Sudjiwo Tedjo pada tahun 2020. Dangding tersebut memperlihatkan pandangan religius ihwal kemanunggalan antara Tuhan dan makhluk yang sebetulnya sulit dibahasakan. Puisi ini membuat Presiden Jancuker, Sudjiwo Tedjo mengakui HHM sebagai sufi terbesar tanah Pasundan. Pengakuan itu tetap saja tidak menyelamatkan pengalihwahanaan itu dari hujatan dan caci maki, juga tidak menyelamatkannya dari pemuja-pemuja yang terlalu fanatik.

Waliwis hiber ti peuting,

eunteupna kana bangbayang,

diboro ku hayam katé,

koléang kana suhunan,

barina kokoréakan,

kurulung si beurit jantung,

eusina kumaha dinya.

Kontroversi lainnya dapat ditemukan pada kekaguman dari masyarakat yang menyimpan teks dangding HHM. Dikemukakan Ajip Rosidi, karya tersebut dianggap lebih dari sekadar pustaka; ia telah mencapai status benda pusaka, yang memiliki kekuatan tersendiri. Mereka melihatnya sebagai objek pembawa keberkahan, sesuatu yang mungkin hanya dapat dihormati tetapi tidak sembarang disentuh.

Seorang modernis seperti Ajip Rosidi, yang pernah berupaya melakukan pengarsipan total untuk bahan kajian dan penelitian mengenai karya HHM, tentu saja berbenturan dengan kenyataan itu, dan tidak semua teks berhasil diakses, apalagi dapat diarsipan dan diteliti. Pendekatan akademik bertemu dengan keyakinan lokal yang kuat dan juga perlu dihargai, menjadikan penelitian terhadap karya HHM jadi sebuah perjalanan yang barangkali setengahnya pun belum.

Tidak berbeda dari karyanya, gaya hidup HHM pun amat ekstrim dibandingkan dengan ulama pada masanya. Ia hidup memang seperti seorang mistikus. Ia kerap menunjukkan kebiasaan yang dianggap eksentrik. Salah satu yang paling mencolok adalah kecenderungannya untuk menyepi di gunung atau hutan, di mana ia tenggelam dalam kontemplasi dan meditasi spiritual. Kebiasaan ini barangkali berakar dari pemikiran sufisme yang ia yakini, tetapi bagi masyarakat yang lebih konvensional, perilaku tersebut tampak asing, bahkan menyimpang dari norma sosial yang berlaku. Bagi mereka, seorang ulama seharusnya lebih terikat pada kehidupan sosial yang terbuka, bukan larut dalam hening-kesendirian.

Namun, pilihan HHM untuk tidak terlibat aktif dalam pusaran perubahan sosial dan politik membuatnya mendapat kritik, terutama dari tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan. Bagi mereka, Mustapa terlihat kurang proaktif dalam menyuarakan perubahan dan dianggap tidak sepenuhnya mendukung arus perjuangan yang mulai bermunculan. Di tengah semangat revolusi yang melanda, keengganannya untuk terlibat dalam gerakan politik dituduh sebagai sikap apatis, meski mungkin baginya, ketenangan batin dan stabilitas spiritual lebih penting di saat dunia sedang bergolak.

Karena begitu banyak kontroversi selama masa hidupnya, akhirnya muncul julukan kyai Mahiwal—kiyai Nyeleneh. Istilah itu, konon, mulai dilekatkan ketika salah seorang anaknya wafat. HHM mengantar jenazah anaknya ke pemakaman bukan dengan dzikir atau lantunan ayat suci. HHM mengantar anaknya dengan alunan musik kroncong, karena anaknya memang musisi dan anggota band kroncong. Ia ingin mengantar anak kesayangannya itu ke peristirahatan dengan apa yang selama hidupnya akrab dan dicintai anaknya tersebut, tapi tak semua orang perlu mengerti.

Latar Pemikiran

Kontroversi yang mengelilingi HHM mencerminkan kerumitan sosoknya sebagai ulama, sastrawan, dan sufi yang berusaha menjembatani dunia spiritual dengan kenyataan politik serta sosial di bawah kekuasaan kolonial. Kepribadiannya yang individualis, serta pemikiran mendalam tentang relasi manusia dengan Tuhan, sering kali menjadikannya figur yang sulit dipahami oleh masyarakat luas maupun kalangan ulama. Pemahaman HHM tentang spiritualitas melampaui batas-batas yang lazim diterima, membuat dirinya terkadang dianggap berada di luar arus utama pemikiran keagamaan. Lagipula di masyarakat kita, kontroversi itu seperti diperlukan, seperti syarat sesuatu atau seseorang terus dibicarakan.

Semua itu hanya bumbu sementara yang bisa diabaikan, bagi mereka yang mengerti kontribusi HHM terhadap sastra Sunda dan pemikiran spiritual. Karya-karyanya menjadi jejak penting dalam sejarah budaya dan agama di Indonesia, memperkaya khazanah intelektual dan estetika. Di balik kritik yang mengililingi perjalanan hidupnya, warisan karya dan pemikirannya penting untuk terus dibaca ulang, didiskusikan ulang, ditafsir ulang.

Sebagai penutup, saya ingin mengutip dangdingnya yang paling terkenal, sering dijadikan tulisan pada kaus oleh kaum muda, sering dibacakan pada diskusi sastra. Karena begitu populernya di telinga, sebetulnya saya sudah merasa bosan. Tapi apa boleh buat, untuk mengakhiri tulisan, dangding ini yang hemat saya bisa menggambarkan landasan kreatif dan cara berpikirnya. Di dalamnya ada kelabilan seorang intelektual, sekaligus bijaksana untuk tidak patuh secara total pada satu pengetahuan atau pada satu ajaran, sekalipun itu berasal dari doktrin agama, sekalipun itu berasal dari doktrin kebudayaan sendiri. Ia telah mengajak untuk berpikir kritis, ratusan tahun sebelum buku Madilog-nya Tan Malaka ditulis dan diterbitkan.

Sapanjang néangan kidul,

kalér deui kalér deui,

sapanjang néangan wétan,

kulon deui kulon deui,

sapanjang néangan aya,

euweuh deui euweuh deui

Berjalan sampai ke ujung batas selatan

Kau akan tiba di awal permulaan utara

Berjalan sampai ke ujung batas timur

Kau akan tiba di awal permulaan barat

Selama pergi untuk mencari

Kau akan temukan ketiadaan

Singajaya, 2024

Deri Hudaya adalah staff pengajar di Ilmu Komunikasi, Universitas Garut. Tulisan-tulisannya dapat dibaca di HumaNiniNora.

Post Comment