Ranjang Kuasa dan Cat Minyak: Ketika Lukisan Telanjang Bisa Mengancam

Tidak semua karya seni diterima dengan tangan terbuka. Beberapa justru mengundang kemarahan dan perdebatan sengit, seperti halnya pameran yang memajang lukisan karya Yos Suprapto ini. Pameran tersebut, yang seharusnya menjadi selebrasi ekspresi artistik, berubah menjadi medan perang argumen. Beberapa pihak menganggap lukisan ini sebagai bentuk “vulgaritas yang tidak pantas”, sementara yang lain melihatnya sebagai teriakan kejujuran yang menyakitkan. Ketegangan ini berujung pada pelarangan, sebuah tindakan sensor yang semakin memperkuat daya tarik dan daya ledak lukisan tersebut di ruang publik.

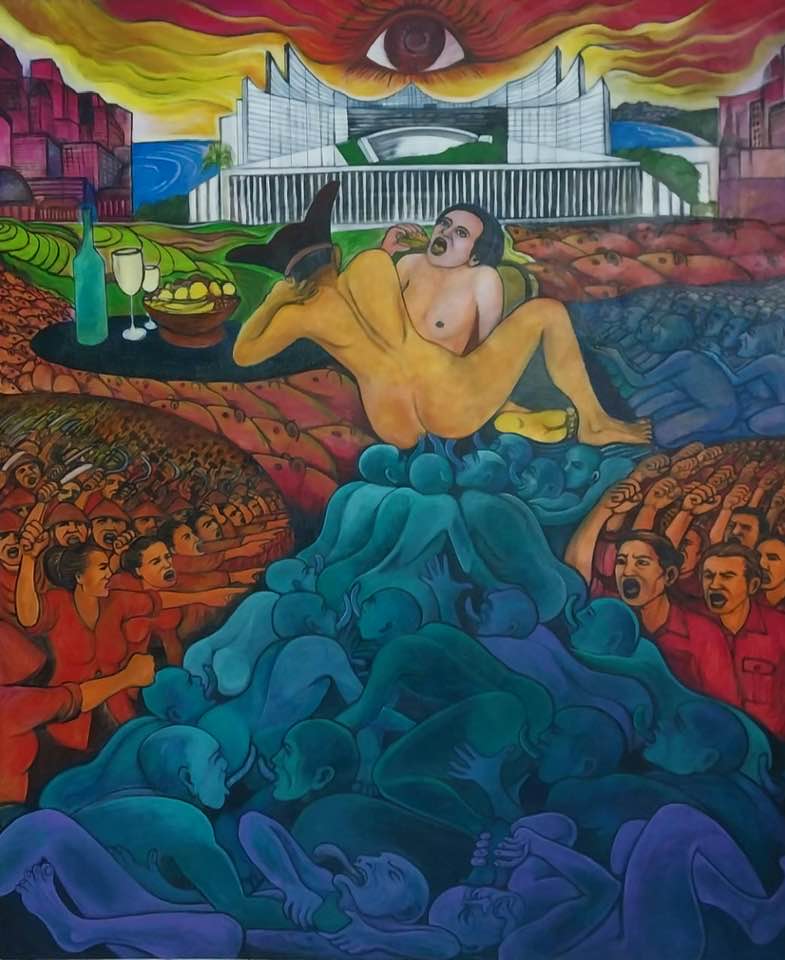

Lukisan itu sendiri menggambarkan adegan yang menghentak: seorang pria telanjang dalam posisi yang tidak lazim, bersandar dengan nyaman di atas tumpukan manusia tak berdaya. Di sekitarnya, makanan mewah dan minuman anggur terpampang dengan elegan, menghadirkan kontras tajam dengan tubuh-tubuh yang terbaring di bawahnya. Di latar belakang, sebuah gedung megah – yang tak sulit dikenali sebagai simbol kekuasaan – berdiri kokoh, sementara mata besar di langit mengawasi segalanya dengan intens. Di sisi kanan dan kiri, kerumunan manusia berseragam merah dan berwarna kulit biru mengangkat tangan, sebagian dalam kemarahan, sebagian dalam keputusasaan.

Karya ini bukan sekadar lukisan; ia adalah potret sosial yang berlapis makna. Namun, justru lapisan inilah yang memancing kontroversi. Sebagian publik merasa tidak nyaman dengan narasi yang ia tawarkan – sebuah narasi tentang ketimpangan, eksploitasi, dan keangkuhan kekuasaan. Media sosial pun menjadi arena debat sengit. Sebagian pengguna mengutuk lukisan ini sebagai penghinaan terhadap moral, sementara yang lain memujinya sebagai cerminan kejujuran yang brutal.

Ironisnya, pelarangan itu sendiri justru menambah daya tarik lukisan tersebut. Dalam waktu singkat, gambar lukisan ini menyebar dengan cepat di berbagai platform digital. Diskusi, meme, dan kritik bermunculan, menjadikannya simbol perlawanan terhadap sensor. Yos Suprapto –dengan gaya yang khas– seakan memberi pelajaran pahit: kebenaran yang telanjang sering kali dianggap terlalu ofensif untuk diterima secara terang-terangan.

Representasi Budaya

Stuart Hall, dalam teorinya tentang representasi, menyatakan bahwa makna tidak pernah bersifat tetap; ia selalu merupakan hasil konstruksi budaya. Representasi, menurut Hall, adalah “cara makna dihasilkan melalui bahasa, gambar, dan tanda-tanda dalam budaya” (Hall, 1997). Melalui perspektif ini, lukisan karya Yos Suprapto tidak hanya menjadi sebuah gambar pasif, melainkan perangkat yang membangun wacana sosial dan budaya yang kompleks. Lukisan ini bukan sekadar apa yang terlihat di permukaan – ia menyiratkan sesuatu yang lebih besar tentang ketimpangan sosial, kekuasaan, dan pengawasan.

Lukisan Yos menampilkan sebuah metafora yang kaya melalui bahasa visualnya. Sosok pria telanjang di atas tumpukan tubuh manusia dapat dibaca sebagai representasi kekuasaan yang absolut, tidak tersentuh, dan memanfaatkan penderitaan orang lain sebagai fondasinya. Dalam teori Hall, gambar ini adalah “tanda” yang tidak hanya menunjuk pada dirinya sendiri, tetapi juga membuka diskusi tentang apa yang ia simbolkan. Kekuasaan dalam konteks ini tidak lagi bersifat abstrak; ia menjadi sesuatu yang nyata, brutal, dan sekaligus absurd.

Gedung megah di latar belakang, yang dengan mudah dikenali sebagai simbol parlemen, menegaskan konteks politik dalam lukisan ini. Representasi gedung tersebut adalah konstruksi makna yang dirancang untuk membangkitkan asosiasi tertentu – kemegahan, otoritas, bahkan jarak dengan rakyat. Namun, melalui penempatan gedung ini dalam lukisan, Yos tidak hanya menggambarkan realitas fisik, tetapi juga merepresentasikan jarak moral antara para penguasa dan mereka yang tertindas. Dalam bahasa Hall, ini adalah proses “encoding,” di mana seniman menyisipkan makna ke dalam gambar.

Di sisi lain, proses “decoding” – atau cara audiens membaca karya ini – menghasilkan tafsir yang beragam. Bagi sebagian pihak, lukisan ini adalah penghinaan terhadap institusi negara. Sosok pria telanjang dianggap sebagai simbol vulgaritas yang tidak sepatutnya disandingkan dengan simbol-simbol kenegaraan. Namun, bagi kelompok lain, gambar ini adalah refleksi jujur tentang bagaimana kekuasaan beroperasi di atas penderitaan banyak orang. Proses decoding inilah yang membuat karya seni ini begitu kontroversial, karena setiap individu membawa “kerangka referensi” mereka sendiri dalam membaca gambar ini.

Lebih jauh, Hall menekankan bahwa representasi tidak pernah netral; ia selalu beroperasi dalam jaringan kekuasaan. Lukisan ini, dengan elemen-elemen visualnya, secara langsung menantang narasi dominan tentang harmoni sosial dan legitimasi kekuasaan. Ia memaksa audiens untuk mempertanyakan, bahkan menantang, keyakinan mereka tentang institusi negara dan relasi antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Dalam konteks ini, representasi dalam lukisan Yos Suprapto adalah bentuk “wacana tandingan” yang mencoba melawan wacana dominan.

Dengan demikian, teori Hall membantu kita memahami mengapa lukisan ini begitu berdaya. Ia tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga menginterogasi dan membongkarnya. Ketegangan yang muncul dari karya ini adalah bukti bagaimana representasi mampu membentuk, mempertanyakan, dan bahkan menggeser cara kita melihat dunia. Dalam kasus ini, Yos Suprapto menggunakan bahasa visualnya untuk merepresentasikan ketimpangan dan kekuasaan dengan cara yang tidak bisa diabaikan.

Kritik Ideologi

Kritik ideologi berfokus pada cara kekuasaan beroperasi melalui simbol, wacana, dan praktik budaya untuk mempertahankan dominasi dan hegemoni tertentu. Louis Althusser, salah satu tokoh penting dalam kritik ideologi, menjelaskan bahwa ideologi adalah sistem representasi yang bekerja secara halus melalui apa yang ia sebut sebagai Aparatus Ideologi Negara (AIS), seperti institusi pendidikan, media, agama, dan seni (Althusser, 1971). Dalam konteks ini, lukisan Yos Suprapto dapat dilihat sebagai upaya untuk membongkar ideologi yang tersembunyi di balik citra kemegahan negara dan kekuasaan.

Sosok pria telanjang yang digambarkan sebagai pusat dominasi di atas tumpukan tubuh manusia adalah simbol yang keras dan mengganggu. Dalam perspektif kritik ideologi, tubuh telanjang ini bukan sekadar tubuh biologis, tetapi tubuh ideologis—simbol dari hegemoni yang tidak lagi mengenakan topeng moralitas. Lukisan ini mengungkapkan apa yang biasanya disembunyikan oleh ideologi: kekuasaan yang brutal, eksploitatif, dan tidak manusiawi. Dengan kata lain, Yos membongkar “topeng” ideologis yang selama ini menutupi kenyataan struktur kekuasaan.

Gedung parlemen dalam latar belakang, yang biasanya diasosiasikan dengan legitimasi demokrasi, menjadi simbol lain yang dipermasalahkan. Kritik ideologi menunjukkan bahwa institusi negara sering kali menjadi alat reproduksi hegemoni kelas penguasa. Dalam lukisan ini, gedung tersebut tidak tampil sebagai tempat bagi aspirasi rakyat, melainkan sebagai simbol keterasingan dan alienasi. Ini menggemakan analisis Marx yang menyatakan bahwa negara sering kali berfungsi sebagai komite eksekutif untuk mengelola kepentingan kelas borjuis (Marx & Engels, 1969).

Selain itu, tumpukan tubuh manusia di bagian bawah lukisan mencerminkan cara kekuasaan bekerja secara sistemik untuk mengeksploitasi dan menindas. Dalam kritik ideologi, ini disebut sebagai proses naturalisasi, di mana penderitaan rakyat dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan tidak terlihat. Lukisan ini justru menolak proses itu dengan secara frontal menampilkan penderitaan sebagai fondasi literal bagi kekuasaan. Ia menciptakan ketegangan visual yang memaksa audiens untuk mempertanyakan legitimasi sistem yang memungkinkan kekuasaan tersebut bertahan.

Simbol mata besar di langit, yang dapat dibaca sebagai pengawasan atau kekuasaan mutlak, melengkapi kritik ideologis dalam lukisan ini. Michel Foucault, dalam teorinya tentang pengawasan, menjelaskan bagaimana kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif, menciptakan individu yang patuh melalui pengawasan terus-menerus (Foucault, 1977). Mata ini mungkin dimaksudkan sebagai alegori dari pengawasan negara yang totaliter, di mana setiap gerakan rakyat diawasi dan diatur untuk menjaga stabilitas ideologi penguasa.

Melalui representasi visual yang penuh metafora, lukisan ini tidak hanya mengkritik kekuasaan, tetapi juga ideologi yang menopangnya. Seperti yang dijelaskan oleh Slavoj Žižek, ideologi bekerja justru ketika kita tidak menyadarinya. Lukisan ini bertindak sebagai “kacamata” yang memaksa kita untuk melihat apa yang selama ini tidak terlihat. Ia mengungkap bagaimana ideologi bekerja untuk menormalkan ketimpangan, penindasan, dan eksploitasi sebagai sesuatu yang alamiah dan tak terhindarkan.

Dengan demikian, kritik ideologi memungkinkan kita memahami lukisan Yos Suprapto sebagai serangan terhadap simbol-simbol dominasi. Ia tidak hanya melawan makna literal gedung parlemen atau pria telanjang, tetapi juga seluruh sistem representasi yang menopang hegemoni. Lukisan ini menjadi pengingat bahwa seni tidak pernah netral; ia selalu berbicara dalam konteks ideologi, baik untuk mendukung maupun menentangnya. Dalam kasus ini, Yos Suprapto berdiri di sisi oposisi, menantang ideologi dominan dengan keberanian yang radikal.

Manifesto dari Lukisan Yos

Lukisan Yos Suprapto, yang menjadi pusat kontroversi, membuka ruang diskusi yang lebih besar tentang seni sebagai medium perlawanan. Pelarangan pameran serta reaksi publik yang beragam menunjukkan bahwa seni masih memiliki daya untuk mengguncang fondasi ideologi dominan. Dalam kasus ini, Yos menggunakan medium visual untuk menyampaikan kritik sosial yang tajam, melampaui batas-batas estetika dan masuk ke ranah politis. Dengan gambar yang penuh simbol, ia memaksa audiens untuk bertanya: siapa yang diuntungkan oleh sistem ini, dan siapa yang menjadi korbannya?

Dalam analisis melalui teori representasi Stuart Hall dan kritik ideologi Althusser maupun Foucault, terlihat jelas bahwa karya ini tidak hanya tentang satu narasi tunggal, tetapi tentang lapisan makna yang kompleks. Ia merepresentasikan kenyataan sosial, tetapi pada saat yang sama membongkar dan menantang konstruksi ideologi yang membentuk kenyataan tersebut. Dari eksploitasi manusia hingga simbol kemegahan negara, lukisan ini memaksa kita untuk memandang ulang realitas dengan cara yang tidak nyaman, bahkan menyakitkan.

Namun, refleksi yang lebih dalam mengajarkan kita bahwa seni semacam ini bukan hanya tentang menyerang atau membongkar. Ia juga berfungsi sebagai cermin untuk masyarakat, menyoroti kontradiksi yang sering kali kita abaikan. Sensor terhadap karya ini, misalnya, justru menjadi bukti nyata bahwa ideologi dominan merasa terancam. Ironisnya, tindakan melarang malah membuat pesan lukisan ini semakin viral, semakin menyebar, dan semakin sulit untuk diabaikan. Seni, seperti yang ditunjukkan oleh Yos Suprapto, tidak dapat sepenuhnya dikendalikan; ia memiliki kekuatan untuk menemukan jalan keluar, bahkan dalam represi.

Pada akhirnya, apa yang dilakukan Yos Suprapto melalui lukisan ini adalah memberikan ruang untuk berpikir ulang. Ia menantang kita untuk tidak hanya melihat permukaan, tetapi juga menelisik struktur yang mendasarinya. Gedung parlemen, mata besar, dan tubuh-tubuh manusia yang saling menumpuk adalah metafora dari kekuasaan yang hanya bisa bertahan dengan menekan, mengeksploitasi, dan mengontrol. Dan dalam ketelanjangan brutalnya, Yos menunjukkan bahwa apa yang disebut “kemajuan” atau “pembangunan” sering kali dibangun di atas penderitaan yang tidak terlihat.

Refleksi terakhir adalah pertanyaan tentang posisi kita sebagai audiens. Apakah kita hanya akan menjadi penonton pasif, menikmati ironi dan satire tanpa bertindak? Atau, seperti lukisan ini, kita juga akan menantang status quo, mempertanyakan legitimasi kekuasaan, dan mencari cara untuk menciptakan perubahan? Dalam dunia yang semakin penuh dengan distraksi, karya seperti ini mengingatkan bahwa seni memiliki kekuatan untuk menggugah, menggerakkan, dan mungkin, pada akhirnya, mengubah.

Maka, lukisan Yos Suprapto bukan sekadar karya seni, tetapi manifesto. Ia adalah pengingat bahwa meski ideologi berusaha membungkam, seni selalu punya cara untuk berbicara. Dan barangkali, ketika kata-kata gagal, gambar—dengan seluruh kekuatan visualnya—menjadi senjata paling ampuh untuk memberi kesaksian dengan lantang.

Sumber Bacaan

Althusser, Louis. “Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes Towards an Investigation).” In Lenin and Philosophy and Other Essays, translated by Ben Brewster, 85–126. New York: Monthly Review Press, 1971.

Hall, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage Publications, 1997.

Marx, Karl, dan Friedrich Engels. Manifesto of the Communist Party. Moscow: Progress Publishers, 1969.

Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Translated by Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1977.

Žižek, Slavoj. The Sublime Object of Ideology. London: Verso, 1989.

1 comment