Yos Suprapto: Karya, Kontroversi, dan Kritik terhadap Budaya

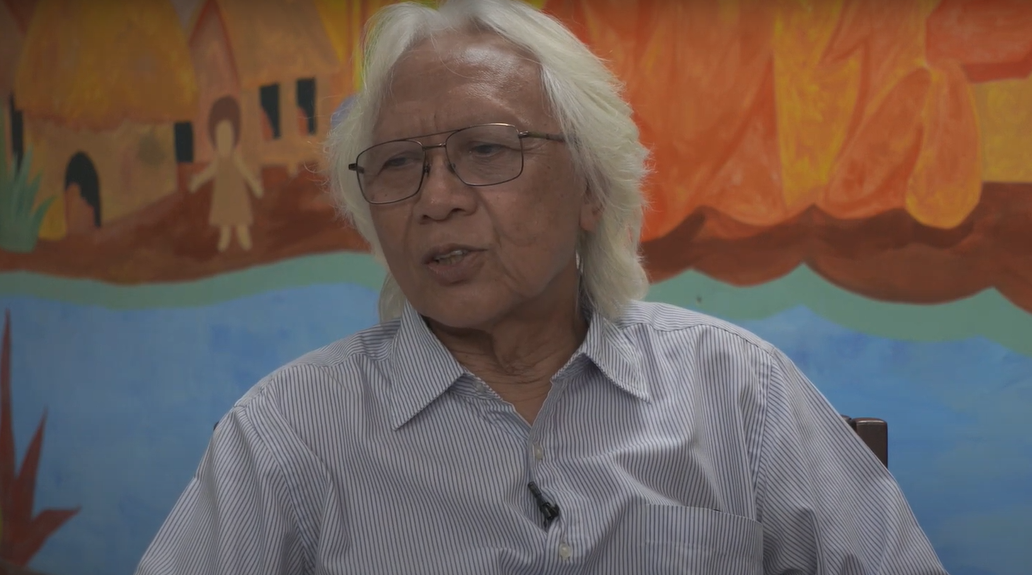

Nama lengkapnya adalah Yos Suprapto. Sosok seniman yang namanya kerap dikaitkan dengan kontroversi ini, sesuai akta kelahirannya, terlahir sebagai Yos Suprapto pada 25 Oktober 1950 di Surabaya. Namun, dalam perjalanan hidupnya, nama dan tanggal lahirnya sempat diubah menjadi Yosep Suprapto dan 26 Oktober 1953. Perubahan ini bukan atas kehendaknya, melainkan hasil dari keputusan seorang kawan, Saiful Bahri, yang ingin melindunginya.

Yos Suprapto menghabiskan 26 tahun hidupnya sebagai eksil politik, melarikan diri dari Indonesia setelah keterlibatannya dalam peristiwa Malari tahun 1974. Sebagai mahasiswa Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta, ia aktif dalam berbagai gerakan mahasiswa yang menentang kolonialisme baru, khususnya kerja sama ekonomi Soeharto dengan Jepang. Ia dan teman-temannya di Surabaya memprotes kebijakan tersebut dengan membakar produk-produk Jepang, sebuah tindakan yang menjadi pemicu kemarahan besar-besaran sebelum meletusnya peristiwa 15 Januari di Jakarta.

Pengkhianatan dari seseorang di lingkarannya membuat identitas Yos terekspos, sehingga ia harus meninggalkan tanah air. Dengan bantuan rekan-rekan aktivis, ia melarikan diri ke Bali, kemudian ke Kupang, hingga akhirnya mendapatkan suaka di Darwin, Australia. Di sana, ia menghabiskan hampir tiga dekade hidupnya sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 2000.

Karya seni Yos Suprapto tidak muncul dari ruang hampa. Semenjak belia, ia telah berakar dalam isu-isu sosial dan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Salah satu karya terkenalnya yang mengundang perdebatan adalah lukisan figuratif dengan simbol mahkota raja. Bagi Yos, mahkota ini bukan sekadar atribut penguasa, melainkan kritik terhadap struktur kekuasaan. Ia memilih mahkota dengan garis-garis kaku, menggambarkan ketidakharmonisan yang mencerminkan kekuasaan yang menindas.

Yos berbicara tentang pentingnya harmoni dalam seni, membandingkannya dengan hubungan cinta yang, jika penuh konflik, tidak akan pernah menghasilkan keseimbangan. Dalam lukisannya, keseimbangan warna dan garis menjadi elemen utama, namun karya itu tetap tidak terpisahkan dari konteks sejarah. Salah satu kritik tajamnya merujuk pada peristiwa 1965, yang menurutnya meninggalkan trauma kolektif mendalam pada bangsa Indonesia.

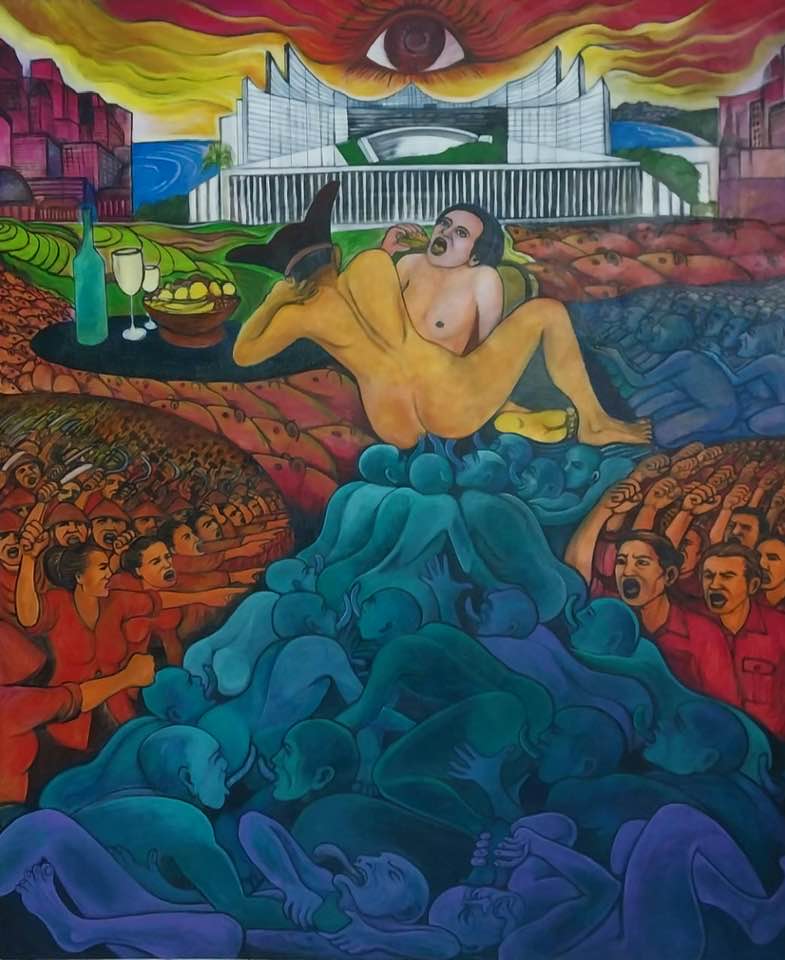

Pembantaian massal yang terjadi pasca-1965, lanjut Yos, mengubah kejiwaan masyarakat Indonesia. Ketakutan akan stigma PKI menciptakan budaya kebohongan yang berlangsung selama puluhan tahun, hingga akhirnya melahirkan “hiper-individu.” Istilah yang dimaksud mengacu pada kebiasaan menjilat pantat. Dari masyarakat kecil hingga pejabat, terbiasa menjadi penjilat. Bersamaan dengan itu, sikap-sikap seperti solidaritas, gotong royong, dan toleransi, yang dulu menjadi ciri khas bangsa ini, perlahan-lahan terkikis. Yos menggambarkan fenomena ini dalam karyanya yang menunjukkan hierarki sosial: sosok penguasa menikmati kemewahan, sementara rakyat kecil hanya mendapat remah-remah.

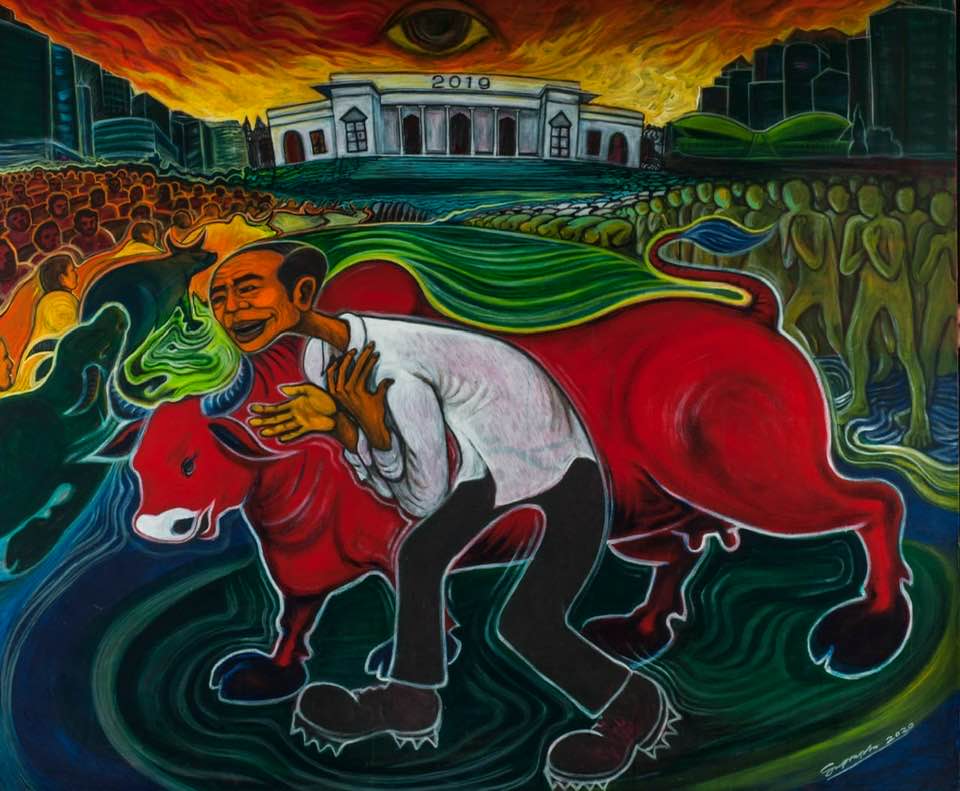

Dalam karya lainnya, Yos Suprapto mengangkat figur yang diasosiasikan dengan Mulyono, seorang tokoh politik yang digambarkan menuntun sapi ke istana. Karya ini dibuat pada tahun 2020, namun ketika dilihat kembali di tahun 2024, Yos merasa bahwa insting spiritualnya telah meramalkan politik dagang sapi yang terjadi sebelumnya. Ia menggambarkan mata satu sebagai simbol kebohongan, mencerminkan degradasi moral yang dirasakan Yos begitu akut dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini.

Bagi Yos, karya seni adalah cerminan dari kerusakan sistemik dan moral yang dialami masyarakat. Ia percaya bahwa budaya hiper-individu dan kebohongan, yang berakar dari trauma 1965, menjadi tantangan terbesar dalam membangun kembali solidaritas bangsa. Dengan gaya visual yang kuat dan kritik sosial yang tajam, Yos Suprapto tidak hanya menempatkan dirinya sebagai seniman, tetapi juga sebagai saksi sejarah dan pengingat bagi generasi mendatang.

Artikel ini ditulis berdasarkan wawancara Jakartanicus pada Yos Suprapto.

Post Comment