Teror pada Tempo dan Demonstran

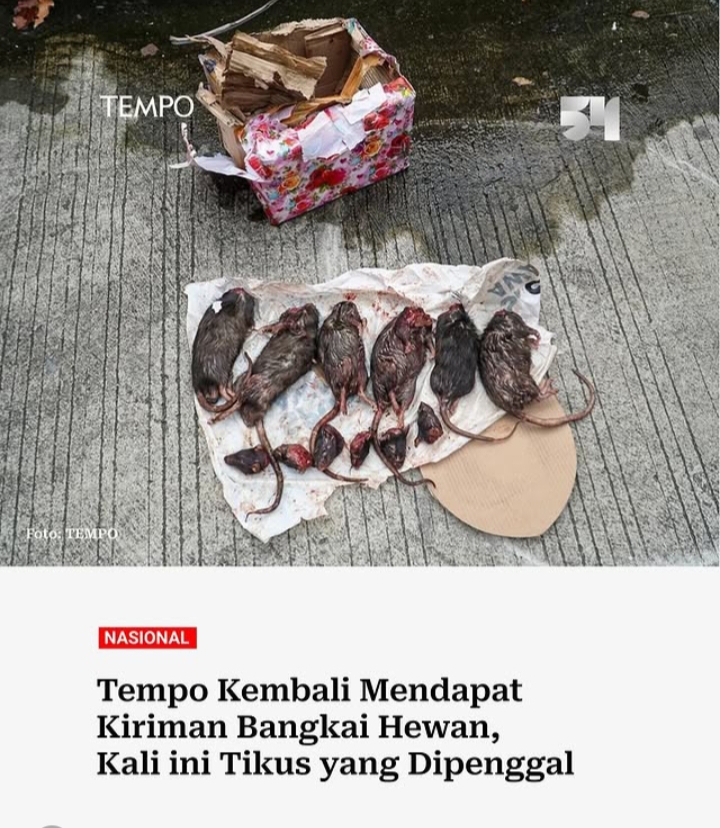

Teror Babi dan Tikus pada Tempo

Di negeri yang katanya demokratis ini, ada satu majalah yang dianggap bandel. Tempo, sejak pertama kali diterbitkan, adalah duri dalam daging bagi setiap rezim yang alergi kritik. Di zaman Orde Baru, ia sempat dibungkam/dibredel, tapi bangkit kembali dengan semangat yang lebih menyala. Di era Reformasi, ia tetap kritis, tak peduli siapa yang duduk di singgasana kekuasaan. Jokowi, yang dulu dielu-elukan sebagai antitesis Orde Baru, tak luput dari tajamnya pena Tempo. Begitu pula rezim setelahnya, yang tampaknya makin paham bahwa kritik adalah musuh yang harus diredam.

Salah satu bukti bahwa Tempo adalah anak nakal dalam jagat pers Indonesia adalah absennya mereka dalam pertemuan antara Prabowo dan para pemimpin redaksi. Semua media besar diundang, tapi tidak dengan Tempo. Apakah ini kebetulan? Tentu saja tidak. Di tengah lanskap media yang semakin jinak dan manut, Tempo tetap memilih peran sebagai si pemberontak yang mencatat sejarah dengan tinta satire dan ilustrasi yang berani. Sampul-sampul majalahnya kadang lebih berbicara dengan ilustrasi satirenya. Dalam politik, mereka bukan sekadar pengamat, tetapi pengganggu.

Namun, menjadi pengganggu dalam negara yang setengah demokratis, setengah otoriter, bukanlah tanpa risiko. Beberapa waktu lalu, Tempo mendapat kiriman kepala babi. Bukan daging babi di restoran mewah, bukan pula babi panggang di hari raya, tetapi kepala babi yang berdarah-darah. Hanya berselang hari, beberapa ekor tikus yang terpenggal juga dikirim. Ini bukan hanya sekadar aksi vandalisme murahan. Ini adalah pesan. Sebuah isyarat yang tak perlu diterjemahkan dalam bahasa akademik: “Hati-hati, kami bisa lebih dari ini.”

Dalam dunia mafia, ancaman semacam ini bukan barang baru. Ingat adegan dalam The Godfather? Seorang sutradara Hollywood yang menolak bekerja sama dengan keluarga mafia Corleone terbangun di pagi hari dan menemukan kepala kudanya sendiri—masih berlumuran darah—di kasur. Itu bukan sekadar teror, tapi strategi komunikasi yang lebih efektif daripada ribuan ancaman lisan. Mafia tidak mengirim surat peringatan. Mereka mengirim sesuatu yang lebih visceral, sesuatu yang menusuk langsung ke dalam ketakutan manusia. Dan begitulah, Tempo mendapat versi lokal dari ancaman semacam itu.

Apa artinya semua ini? Tak perlu menjadi ahli teori politik untuk memahami pola ini. Di negara-negara dengan rezim yang kian menutup ruang kebebasan, media kritis selalu jadi sasaran pertama. Teror bukan sekadar usaha membungkam satu media, tetapi cara untuk menunjukkan kepada semua orang: “Jangan macam-macam!” Ini bukan hanya teror terhadap Tempo, tetapi peringatan bagi semua jurnalis dan masyarakat yang masih berani berpikir kritis.

Represi Langsung pada Demonstran

Di saat Tempo mendapat kiriman kepala babi dan tikus terpenggal, mahasiswa tengah turun ke jalan dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap. Demonstrasi mahasiswa kali ini berbeda. Biasanya, protes akan dimulai dengan lantang, bergerak perlahan, mengalami negosiasi, lalu memuncak dalam gesekan dengan aparat beberapa hari kemudian. Namun, tidak untuk Indonesia Gelap. Sejak hari pertama, mahasiswa sudah dihadapkan dengan kegarangan aparat. Tidak ada ruang bagi eskalasi bertahap, yang ada hanyalah represi langsung. Foto dan video kekerasan aparat menyebar cepat di media sosial. Mahasiswa dipukul, ditendang, diseret. Bahkan, kampus Universitas Islam Bandung (Unisba) diteror oleh pihak tak berseragam, oleh ormas yang muncul entah dari mana di tengah malam, membawa ancaman yang sulit ditelusuri sumbernya.

Di balik semua ini, ada satu kesamaan. Baik Tempo maupun mahasiswa sedang berhadapan dengan rezim yang anti-kritik. Tempo dikirimi kepala babi, mahasiswa dihadiahi pentungan dan gas air mata. Jika kritik ditulis, ia diteror. Jika kritik disuarakan di jalan, ia dipukul. Mahasiswa turun ke jalan karena RUU TNI yang disahkan secara diam-diam, sebuah rancangan undang-undang yang bisa membuka pintu bagi kembalinya militerisme ala Orde Baru. Ini bukan sekadar soal hukum, tapi tentang arah masa depan negeri ini—apakah kita tetap berjalan di jalur demokrasi atau kembali ke bayang-bayang otoritarianisme?

Apa yang terjadi pada Tempo dan para demonstran bukan kebetulan. Ini adalah pesan yang dikirim dengan jelas: bersuara berarti bersiap menerima konsekuensi. Sejarah mengajarkan bahwa ketika kritik semakin dibungkam, maka tanda-tanda negara yang represif semakin nyata. Dan di negeri ini, tanda-tanda itu semakin sulit disangkal.

Hegemoni, Represi, dan Teror terhadap Kritik

Setiap rezim yang menginginkan stabilitas berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan dua cara: membangun persetujuan atau menggunakan represi. Antonio Gramsci menyebut ini sebagai hegemoni dan dominasi. Selama masyarakat bisa diyakinkan bahwa kekuasaan bekerja demi kepentingan mereka, maka represi menjadi tidak diperlukan. Namun, ketika kepercayaan terhadap kekuasaan runtuh, penguasa harus beralih ke kekerasan untuk mempertahankan otoritasnya.

Kasus teror terhadap Tempo dan represi terhadap demonstrasi Indonesia Gelap menunjukkan bahwa negara semakin bergeser dari hegemoni menuju dominasi. Kritik yang disampaikan lewat media dan aksi mahasiswa tidak lagi bisa dikendalikan hanya dengan propaganda. Maka, represi menjadi jalan pintas: kepala babi sebagai pesan intimidatif, kekerasan aparat sebagai bentuk kedisiplinan paksa. Seperti yang dijelaskan Louis Althusser, ketika Ideological State Apparatus (ISA) seperti media dan pendidikan gagal membentuk kesadaran masyarakat sesuai kepentingan penguasa, maka Repressive State Apparatus (RSA) seperti polisi dan militer akan digunakan untuk menekan oposisi secara langsung.

Teror terhadap Tempo merupakan serangan terhadap organic intellectuals, yaitu mereka yang berusaha membongkar dominasi ideologis yang ditanamkan negara. Tempo adalah satu dari sedikit media yang masih bertahan dalam jalur kritis di tengah pers yang semakin sulit mempertahankan idealismenya. Ketika kritik melalui tulisan tak bisa dibendung, maka ancaman fisik dijadikan alat kontrol. Ini adalah bentuk represi yang bertujuan tidak hanya membungkam Tempo, tetapi juga memberi peringatan kepada media lain agar tidak berani melawan arus.

Sementara itu, demonstrasi mahasiswa adalah perlawanan terhadap proses penguatan kembali peran militer dalam politik melalui RUU TNI. Sejarah Orde Baru menjadi pengingat bahwa ketika militer memiliki kuasa yang tak terbatas, kebebasan sipil akan berada dalam bahaya. Demonstrasi yang langsung dihadapi dengan kekerasan sejak hari pertama adalah indikasi bahwa negara tidak lagi berniat untuk membiarkan oposisi berkembang. Dalam perspektif Althusser, ini adalah saat di mana kekuasaan berhenti berpura-pura mencari persetujuan dan mulai menunjukkan wajah otoriternya secara terbuka.

Dalam kondisi seperti ini, represi bukan hanya strategi jangka pendek, tetapi bagian dari pola yang lebih besar. Dengan meneror media dan membungkam mahasiswa, negara ingin mengembalikan ketakutan sebagai norma. Gramsci menjelaskan bahwa dalam kondisi krisis hegemonik, negara akan mencari cara untuk mengembalikan kontrol—baik melalui penciptaan musuh bersama, pembatasan kebebasan sipil, atau penggunaan kekuatan secara terang-terangan.

Teror terhadap Tempo dan represifnya perlakuan terhadap demonstran bukan sekadar insiden terpisah, melainkan tanda bahwa sistem yang berkuasa sedang berusaha mempertahankan diri dengan cara yang semakin kasar. Dalam situasi ini, pertanyaannya bukan hanya bagaimana kritik bisa bertahan, tetapi juga bagaimana perlawanan bisa berkembang di tengah tekanan yang semakin besar.

Kekuasaan, Disiplin, dan Teror sebagai Mekanisme Kontrol

Michel Foucault dalam Discipline and Punish (1975) menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak lagi bekerja secara eksplisit melalui represi brutal, melainkan melalui mekanisme disiplin yang lebih halus dan menyusup ke dalam tubuh sosial. Kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk larangan atau hukuman fisik, tetapi juga dalam cara masyarakat dikondisikan untuk menyesuaikan diri dengan norma yang telah ditetapkan. Namun, dalam situasi tertentu, ketika kekuasaan merasa terancam, ia dapat kembali ke bentuknya yang paling purba: teror dan kekerasan terang-terangan.

Teror terhadap Tempo dan represi terhadap demonstrasi Indonesia Gelap adalah contoh bagaimana negara berusaha mengembalikan kontrol melalui strategi disiplin dan hukuman. Ketika media seperti Tempo tidak tunduk pada mekanisme normalisasi wacana yang dikendalikan negara, kekuasaan merespons dengan cara yang lebih frontal—teror kepala babi, ancaman, dan intimidasi. Ini bukan sekadar bentuk hukuman bagi yang melawan, tetapi juga strategi yang lebih luas: menciptakan efek psikologis yang membuat jurnalis lain berpikir dua kali sebelum menulis kritik yang serupa.

Dalam perspektif Foucault, kekuasaan bekerja dengan cara menciptakan individu-individu yang self-regulating, yang secara sukarela tunduk pada aturan karena takut akan konsekuensi. Rezim yang semakin represif tidak hanya ingin menghukum mereka yang melawan, tetapi juga ingin menginternalisasi ketakutan dalam diri setiap individu. Begitu pula dengan represi terhadap mahasiswa. Jika sejak hari pertama demonstrasi sudah dihadapi dengan kekerasan, maka pesan yang ingin dikirimkan jelas: jangan berpikir bahwa protes akan membawa hasil selain penderitaan.

Namun, Foucault juga mengingatkan bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang absolut. Ia selalu menghadapi perlawanan. Di balik represi yang semakin kasar, ada ketakutan negara sendiri: bahwa kontrol yang selama ini dijaga melalui mekanisme disiplin sudah mulai goyah. Demonstrasi yang semakin besar, kritik media yang semakin lantang, semua menunjukkan bahwa masyarakat mulai keluar dari format disiplin yang telah lama ditanamkan. Inilah yang membuat negara semakin bergantung pada represi langsung—karena cara-cara halus tidak lagi cukup.

Dalam konteks ini, teror terhadap Tempo dan represi terhadap demonstrasi adalah tanda bahwa kekuasaan sedang mengalami kegelisahan. Negara tidak lagi bisa mengendalikan wacana hanya dengan regulasi dan propaganda; ia harus menggunakan ketakutan sebagai alat terakhirnya. Namun, sebagaimana Foucault tunjukkan, semakin kekuasaan mengandalkan represi, semakin banyak pula titik perlawanan yang akan muncul. Dalam jangka panjang, represi yang berlebihan justru dapat mempercepat delegitimasi kekuasaan itu sendiri.

Penutup

Apa yang terjadi pada Tempo dan para demonstran bukan sekadar rangkaian insiden terpisah, melainkan bagian dari pola yang lebih luas: negara yang semakin kehilangan kendali atas wacana publik akan beralih ke represi sebagai alat utama. Gramsci telah lama menjelaskan bahwa ketika hegemoni mulai runtuh, kekuasaan akan menggunakan dominasi secara terang-terangan. Foucault menambahkan bahwa di balik setiap tindakan represi terdapat ketakutan negara itu sendiri—bahwa rakyat akan semakin sadar akan hak-haknya dan menolak tunduk. Teror terhadap Tempo, represi terhadap mahasiswa, dan intimidasi terhadap kampus-kampus menunjukkan bahwa kekuasaan sedang bertaruh besar: membungkam kritik dengan cara yang paling kasar, meskipun risikonya adalah semakin luasnya perlawanan.

Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa represi yang berlebihan sering kali menjadi awal kehancuran bagi rezim yang melakukannya. Ketika negara semakin bergantung pada kekerasan, maka semakin banyak individu yang menyadari bahwa demokrasi yang mereka perjuangkan sedang terancam. Efek ketakutan yang ingin diciptakan bisa berbalik menjadi pemantik perlawanan yang lebih besar. Jika negara berusaha mengembalikan kedisiplinan rakyat dengan ancaman, maka yang terjadi bisa sebaliknya: munculnya generasi baru yang tidak lagi takut alias nekat, yang semakin kritis terhadap kekuasaan, dan yang berani menuntut perubahan.

Akhirnya, pertanyaan besar yang tersisa adalah: sampai kapan strategi ini bisa bertahan? Seberapa lama represi dapat menggantikan hegemoni yang telah retak? Dalam banyak kasus, kekuasaan yang terlalu keras dalam mempertahankan dirinya justru sedang mempercepat kejatuhannya sendiri. Di era di mana informasi mengalir lebih cepat dari upaya sensor, di mana solidaritas tumbuh lebih luas dari sekadar batas fisik, maka membungkam kritik bukan lagi solusi yang efektif.

Post Comment