Kenapa Teror Visual itu (Hanya) Begitu Tampak di X dan Tempo

Teror di Ruang Publik

Pada suatu pagi yang tenang, sebuah kepala babi tiba di kantor Tempo. Sebuah suguhan tak lazim, lengkap dengan pesan tersirat: “Ini nasibmu jika masih suka banyak bertanya.” Berselang hari kemudian, tikus-tikus terpenggal menyusul. Jika yang pertama adalah hidangan utama, yang kedua mungkin sekadar lauk pendamping. Namun, bagi mereka yang paham bagaimana politik ketakutan bekerja, ini bukan sekadar aksi iseng. Ini adalah bahasa kekuasaan.

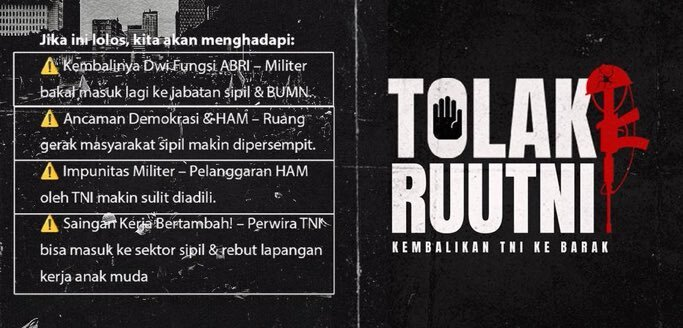

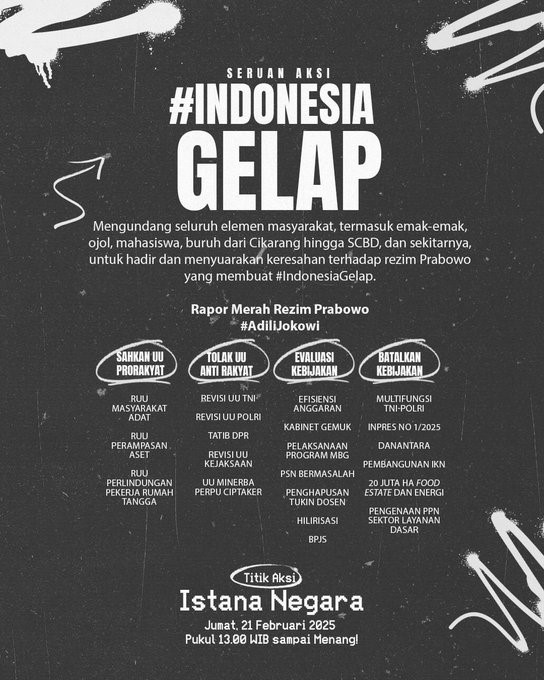

Presiden–dengan MKOMINFO dan lembaga komunikasi resmi lainnya–tentu mengetahuinya. Dalam era media sosial yang serba transparan, tidak ada yang benar-benar tersembunyi. Teror terhadap pers dan kekerasan terhadap demonstran berseliweran di linimasa, dikemas dalam bentuk video pendek dan gambar yang mudah dibagikan. Tidak ada sensor ketat, tidak ada upaya menyembunyikan. Justru sebaliknya—kekerasan itu pasti terlihat, pasti ditonton, pasti membuat bulu kuduk berdiri.

Jürgen Habermas pernah membayangkan ruang publik sebagai arena diskusi rasional, tempat warga negara saling bertukar gagasan. Media sosial adalah salah satu ruang publik yang belakangan ini justru menjadi panggung pertunjukan kekerasan. Kepala babi dan tikus terpenggal bukan sekadar bentuk teror fisik, tapi juga teror simbolik yang mengingatkan kita: demokrasi ini punya batas. Sementara itu, video demonstran dipukul, ditendang, atau diseret aparat–bahkan sejak hari pertama demonstrasi–tersebar dengan begitu mudahnya. Ini bukan ketidaksengajaan; ini bagian dari metode. Kian hari eskalasinya terus meningkat.

Metodenya sederhana: buat rakyat takut. Buat mereka berpikir dua kali sebelum turun ke jalan, sebelum menulis kritik, sebelum membuka mulut. Kekerasan visual bekerja dengan sangat efektif dalam menanamkan rasa takut kolektif. Anda mungkin tidak dipukul hari ini, tapi cukup dengan menonton video seseorang dihajar, otak Anda sudah merekam pesannya. “Jangan macam-macam.”

Dalam dunia yang semakin dikuasai oleh citra, rezim paham bahwa ketakutan tidak perlu lagi datang dalam bentuk nyata—cukup dalam bentuk visual yang merasuk ke kesadaran publik. Seperti yang dikatakan oleh Achille Mbembe dalam konsep necropolitics, negara tidak hanya memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati, tetapi juga siapa yang boleh merasa aman dan siapa yang harus selalu waspada. Kekerasan yang sengaja dipertontonkan bukan hanya soal menghukum mereka yang melawan, tetapi juga mendisiplinkan mereka yang masih berani berpikir.

Ironinya, dalam rezim yang gemar membangun citra maskulin dan kuat, mereka justru semakin bergantung pada strategi ketakutan. Seolah-olah, kekuasaan mereka hanya bisa bertahan jika rakyat terus merasa ngeri. Tapi, seperti semua tontonan yang terlalu sering diulang, ada satu risiko besar: kebosanan. Pada titik tertentu, rasa takut itu bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya bagi mereka yang berkuasa—rasa muak.

Teror di Ruang Publik yang Terfragmentasi: Kenapa hanya X dan Tempo

Jika ketakutan ini memang harus dilihat, lalu mengapa tidak semua orang melihatnya? Jika teror ini adalah pesan untuk semua, mengapa hanya segelintir yang membacanya? Mungkin, ruang publik yang kita kenal selama ini sudah tak lagi utuh—ia telah terpecah, terfragmentasi. Meski kekerasan visual tersebar luas, menguasai linimasa X dan menjadi perbincangan hangat di antara mereka yang kritis, ada sebagian besar masyarakat yang bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Kita hidup dalam dunia yang sama, tetapi tidak benar-benar mengalami realitas yang sama. Algoritma.

Habermas, dalam gagasannya tentang ruang publik, memang membayangkan sebuah arena di mana masyarakat dapat berdiskusi secara rasional dan membentuk opini publik. Tapi, tampaknya impian itu kini telah berubah menjadi labirin informasi yang saling terpisah. Ruang publik yang dulu dianggap sebagai tempat perdebatan terbuka kini terbagi ke dalam kantong-kantong informasi yang hanya berbicara kepada audiens tertentu. X (sebelumnya Twitter) menjadi panggung bagi mereka yang kritis, sementara Tiktok lebih sibuk dengan tren joget dan promosi barang. Facebook? Entahlah, mungkin lebih tepat disebut sebagai ruang nostalgia politik keluarga besar. Dan televisi? Telah lama kita tidak berharap banyak.

Teror dan kekerasan visual yang disebarkan di media sosial tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi perbincangan semua orang. Sebaliknya, mereka diarahkan ke kelompok tertentu: mereka yang memang sudah kritis. Ini bukan kebetulan, melainkan strategi. Dengan memastikan bahwa kekerasan hanya ‘muncul’ di ruang-ruang tertentu: menciptakan ketakutan di antara mereka yang berani berpikir, tanpa perlu mengganggu mayoritas yang masih tenang dalam ketidaktahuan.

Isolasi informasi ini bekerja seperti pagar listrik tak kasatmata. Bagi mereka yang berada dalam ekosistem media kritis, segala bentuk represi terasa nyata, mengancam, dan membangun paranoia. Tapi bagi mereka yang hidup di luar gelembung itu, hidup berjalan seperti biasa. Tidak ada urgensi, tidak ada tanda-tanda bahaya, bahkan tidak ada kesadaran bahwa sesuatu sedang terjadi. Inilah paradoks informasi era digital: ketika segala sesuatu bisa tersebar luas, justru semakin sedikit yang benar-benar sampai kepada semua orang.

Kekuasaan memahami betul bagaimana menggunakan ketersekatan ini untuk kepentingannya. Tidak perlu menyensor habis-habisan, cukup biarkan informasi mengalir dalam aliran-aliran yang terpisah. Dengan begitu, mereka yang kritis akan terus berteriak di ruangan tertutup, sementara yang lain tetap asyik dengan rutinitasnya: belanja, joget, nostalgia, dll. Teror bukan hanya soal ketakutan, tapi juga soal memastikan bahwa ketakutan itu tidak menyebar ke luar batas yang telah ditentukan.

Tapi ada satu pertanyaan penting: sampai kapan strategi ini bertahan? Sejarah menunjukkan bahwa informasi, sekeras apa pun coba dikendalikan, selalu menemukan celah untuk bocor. Dan ketika itu terjadi, bukan ketakutan yang akan muncul, tetapi kemarahan bersama. Ruang publik mungkin terfragmentasi hari ini, tetapi tidak selamanya akan tetap demikian. Justru, dalam kepingan-kepingan informasi ini, ada potensi bagi sesuatu yang lebih besar untuk muncul—kesadaran bahwa kita telah lama dibagi, dipecah, dan dikondisikan untuk merasa terpisah.

Melampaui Teror: Bunga dan Tembok

Kekuasaan yang gemar menabur ketakutan selalu berharap rakyatnya bersembunyi di balik tembok, membisu dalam sunyi, dan tak berani melangkah ke ruang publik. Mereka berpikir, kepala babi di depan kantor pers, tikus-tikus terpenggal di meja redaksi, dan video demonstran dipukuli di jalanan cukup untuk menanamkan satu pesan sederhana: tunduklah. Tapi, seperti halnya semua eksperimen sosial yang dilakukan dengan terburu-buru, ada satu variabel yang gagal mereka perhitungkan—keberanian. Atau kenekatan.

Hannah Arendt pernah berkata bahwa esensi dari politik bukanlah sekadar administrasi kekuasaan, melainkan tindakan bersama di ruang publik. Ketika ketakutan disebarkan sebagai mata uang dominasi, perlawanan lahir bukan sebagai reaksi semata, tetapi sebagai ekspresi kebebasan yang menolak dicekik oleh teror. Di sinilah letak kesalahan fundamental rezim yang terlalu percaya pada kekerasan visual: mereka lupa bahwa manusia tidak selamanya bisa ditundukkan dengan ancaman, karena di titik tertentu, rasa takut itu sendiri melahirkan keberanian.

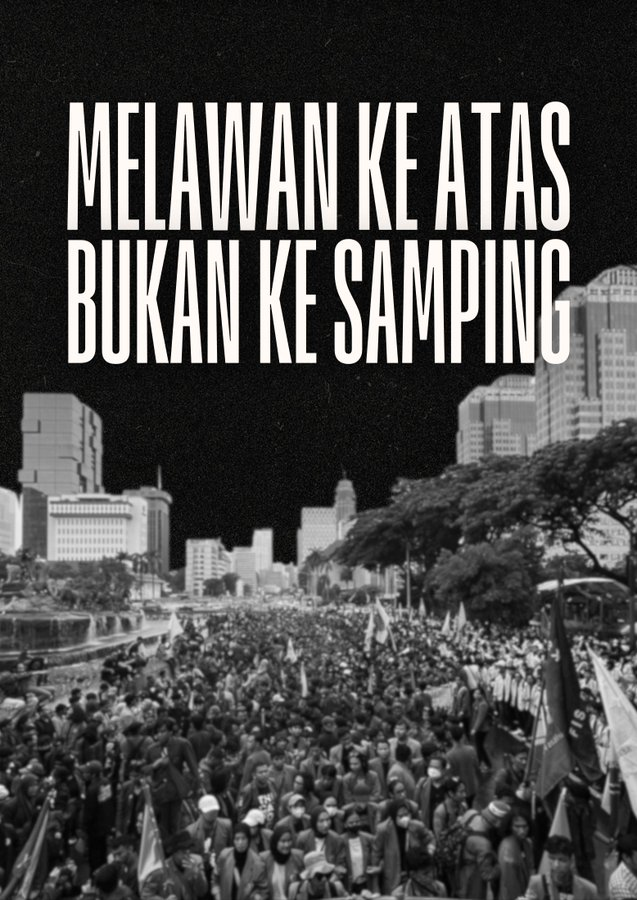

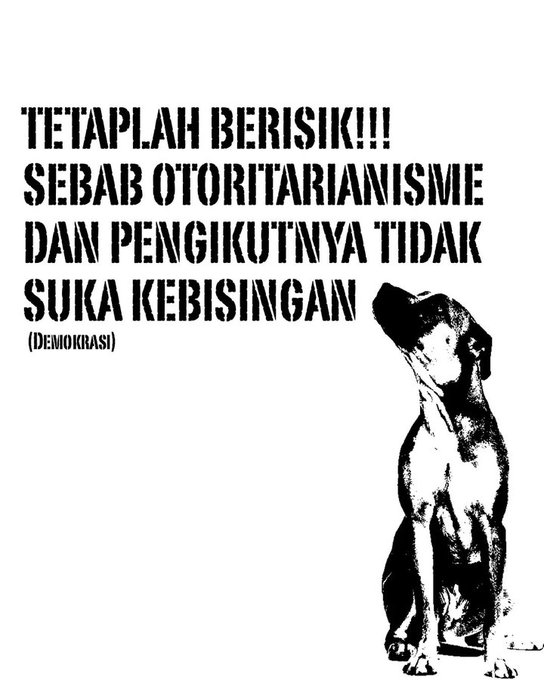

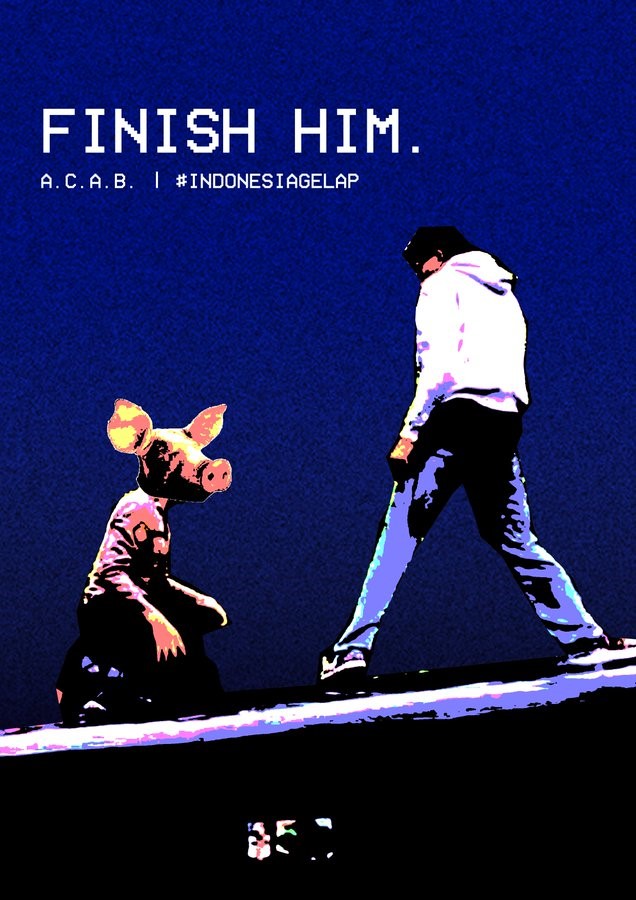

Lihatlah bagaimana ruang perlawanan menjelma dari celah-celah yang tidak terduga. Ketika media arus utama bungkam, berita-berita di media sosial berkembang seperti jamur liar, menyebar dari satu unggahan ke unggahan lain, membentuk jejaring informasi yang tak bisa sepenuhnya dikendalikan. Ketika aparat mencoba membungkam jalanan dengan pentungan, muncul bentuk perlawanan yang lebih cair—meme, video satir, puisi digital, hingga gerakan bawah tanah yang tak terpetakan. Rezim yang berusaha mengontrol narasi sering kali lupa bahwa humor adalah senjata politik yang tak bisa mereka atasi dengan gas air mata.

Di dalam ruang publik yang terfragmentasi ini, perlawanan bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih gigih. Jika Arendt benar bahwa kebebasan politik lahir dari tindakan kolektif, maka setiap tawa yang dilemparkan ke wajah rezim, setiap gambar yang membalikkan makna teror menjadi lelucon, dan setiap diskusi kecil di sudut-sudut kota adalah bentuk perlawanan yang tak bisa direduksi menjadi sekadar peristiwa remeh.

Ketakutan hanya berhasil jika kita membiarkannya bekerja. Tetapi sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk terus bersembunyi. Di tengah segala upaya membangun rasa ngeri, selalu ada celah bagi keberanian untuk tumbuh, bagi solidaritas untuk menjalar, dan bagi perlawanan untuk menemukan bentuknya. Pertanyaannya bukan lagi apakah rakyat akan melawan, tetapi bagaimana bentuk perlawanan itu akan lahir dan mengalir dalam ritme yang tak bisa lagi dihentikan.

Sebagi penutup, saya kutipkan lengkap lirik lagu Fajar Merah yang tiada lain adalah transformasi puisi ayah sang artis—Widji Thukul–yang merupakan aktivis yang suara dan puisi-puisinya pernah dibungkam:

Bunga dan Tembok

Seumpama bunga

Kami adalah yang tak kau hendaki tumbuh

Seumpama bunga

Kami adalah yang tak kau hendaki adanya

Kau lebih suka

Membangun rumah merampas tanah

Kau lebih suka

Membangun jalan raya membangun pagar besi

Seumpama bunga

Kami adalah yang tak kau hendaki tumbuh

Seumpama bunga

Kamilah yang rontok di bumi kami sendiri

Kau lebih suka

Membangun rumah merampas tanah

Kau lebih suka

Membangun jalan raya membangun pagar besi

Jika kami bunga engkaulah tembok itu

T’lah kami sebar biji-biji ditubuhmu

Suatu saat kami kan tumbuh bersama

Dengan keyakinan

Kau harus hancur

Post Comment