Meme Kosong “Kesenjangan Sosial”

Di Instagram, TikTok, atau X (yang dulu Twitter), ada satu jenis humor yang belakangan ini berhasil mengundang tawa massal: meme “kesenjangan sosial.” Formatnya sederhana. Dua gambar, dua dunia. Di kiri, seorang ibu-ibu makan nasi dan tempe dengan tangan di warung pinggir jalan. Di kanan, anak muda nyuap pasta truffle di kafe industrialis penuh tanaman palsu. Caption-nya singkat, “kesenjangan sosial.” Lalu tawa pecah di kolom komentar, disusul stiker emotikon, dan like bertebaran seperti uang di kampanye politik. Banyak yang merasa “relate.”

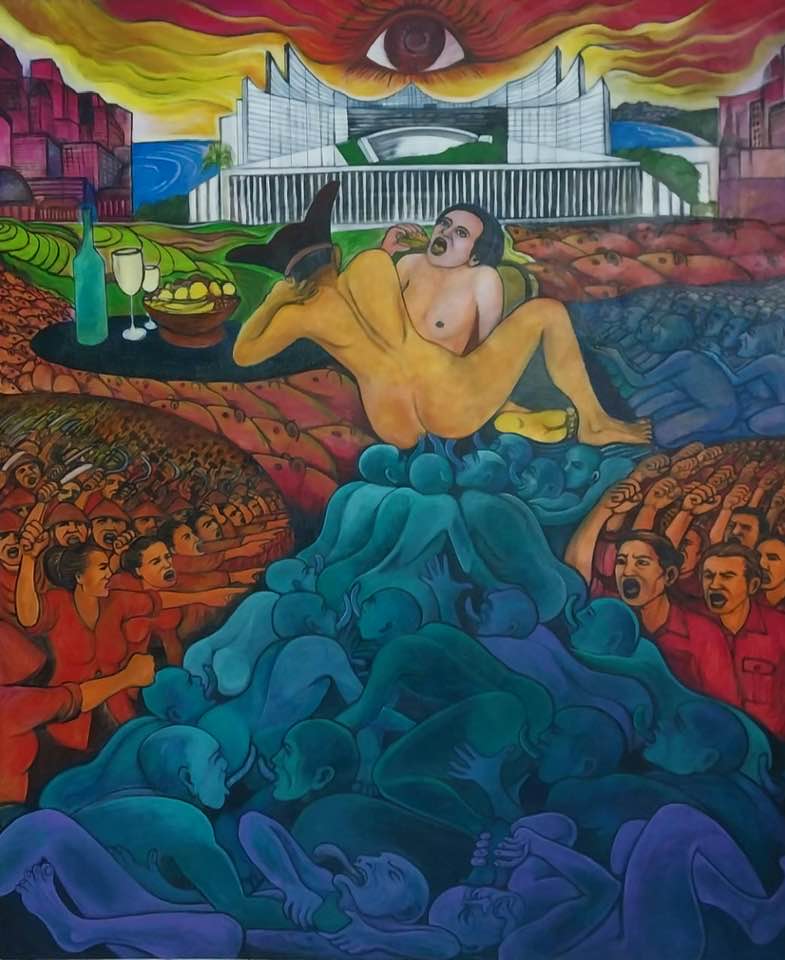

Frasa “kesenjangan sosial” dulunya bukan bahan lelucon. Ia lahir dari pergolakan pemikiran dan darah perjuangan kelas. Ini adalah istilah yang merangkum seluruh sejarah eksploitasi manusia—tentang siapa yang bekerja dan siapa yang menikmati hasilnya, siapa yang menderita dan siapa yang berkuasa. Dalam tradisi Marxis, kesenjangan sosial adalah bukti bahwa kapitalisme bekerja sebagaimana mestinya: memperkaya satu pihak dengan memiskinkan yang lain. Maka, menyebut “kesenjangan sosial” seharusnya membuat kita gusar, bukan geli. Kesenjangan sosial adalah tragedi.

Tapi hari ini, meme telah mengubah makna itu jadi sesuatu yang ringan, menghibur, dan—yang paling tragis—tidak mengganggu siapa pun. Meme-meme ini tidak menuntut perubahan, hanya menghibur kejenuhan. Mereka seperti badut sarkastik yang berdiri di tengah reruntuhan ekonomi, menirukan suara demonstran sambil menjual popcorn. Tentu saja ini tidak natural, tidak terjadi begitu saja. Abnormal.

Dalam kerangka teori budaya postmodern, Frederic Jameson menyebut gaya semacam ini sebagai pastiche—peniruan tanpa semangat, pengulangan tanpa arah, dan humor yang kehilangan musuh. Tidak seperti satire yang tajam dan penuh tujuan, pastiche adalah bentuk humor kosong. Satire menertawakan kekuasaan, menyindir penindas, dan menyalakan rasa malu pada mereka yang di atas. Tapi pastiche adalah tawa yang dilempar ke ruang hampa, tanpa arah, tanpa target. Ia seperti orang miskin yang menertawakan kawannya yang juga melarat, sambil melupakan sistem ekonomi yang membuatnya makin menderita.

Meme “kesenjangan sosial” memang meniru bentuk kritik, tapi hanya sebagai gaya-gayaan. Ia menyajikan jurang ekonomi sebagai estetika visual, bukan sebagai fakta politik. Tak ada nama disebut, tak ada sistem disalahkan. Yang penting lucu, bisa dibagikan, dan mengundang engagement. Seolah-olah semua orang bisa jadi pengamat sosial hanya dengan upload dua gambar kontras. Kritiknya semu, perlawanan palsu, dan tawa yang lahir darinya tak lebih dari pengalih perhatian.

Jameson menyebut kondisi ini sebagai bentuk “skizofrenia budaya”—ketika makna tercerabut dari akar sejarahnya dan hanya tersisa potongan simbol yang beredar tanpa konteks (Jameson, 1991:25). Kita tahu istilahnya, tapi lupa isinya. Kita ingat gambarnya, tapi tak paham ceritanya. Kita tertawa karena bisa mengikuti trend, dan meme-meme ini hadir sebagai hiburan yang seakan tidak berbahaya bagi siapa pun.

Dan seperti yang sering dikatakan Slavoj Žižek, ideologi paling berbahaya adalah yang tak lagi terasa sebagai ideologi. Ketika rakyat tertawa menertawakan penderitaannya sendiri, bukan sebagai sindiran tapi sebagai gaya hidup, maka sistem telah menang. Humor menjadi alat kontrol untuk menetralkan kemarahan. Kita merasa sudah cukup sadar hanya dengan menertawakan kemiskinan. Padahal, kita sedang memaklumi dan menormalisasikannya.

Yang lebih ironis, mereka yang paling dirugikan justru jadi produsen dan konsumen utama meme ini. Anak-anak muda dari kelas pekerja dan menengah ke bawah yang tanpa sadar mempermainkan luka sendiri. Mereka mengolok-olok teman satu nasib, bukan pemilik kuasa. Mereka seperti tahanan yang membuat karikatur sel penjaranya sendiri dan berharap sipir ikut tertawa.

Dan mari kita lihat konteksnya: meme ini justru meledak ketika realitas sosial sedang remuk. Ketika Jokowi, presiden yang dulu dielu-elukan sebagai “manusia biasa dari Solo,” justru dinobatkan sebagai pemimpin terkorup oleh sejumlah lembaga pemantau. Ketika presiden Prabowo tidak bisa berbuat banyak menghadapi oligarki dan koruptor. Ketika pemutusan hubungan kerja merajalela di berbagai tempat. Ketika anak-anak muda melihat masa depan yang tampak seperti layar loading tak kunjung selesai.

Itulah sebabnya, tawa pada luka “kesenjangan sosial” bukan revolusioner. Ia hanya seperti menertawakan tenggelamnya kapal sambil tetap duduk di dek, menolak memakai pelampung. Ini bukan ironi yang menggigit, tapi parodi yang lelah. Dan justru karena itulah, sistem bisa tetap nyaman berjalan. Ketika kritik berubah jadi konten, dan ketimpangan jadi punchline, tak ada lagi yang perlu ditakuti oleh mereka yang benar-benar menikmati kesenjangan sosial.

Daftar Pustaka

- Jameson, Frederic. Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press, 1991.

- Žižek, Slavoj. The Sublime Object of Ideology. London: Verso, 1989.

- Marx, Karl. Capital: A Critique of Political Economy. Volume I.

Post Comment