Rooftop Kafe Lebanon dan Solidaritas Kaum Tertindas

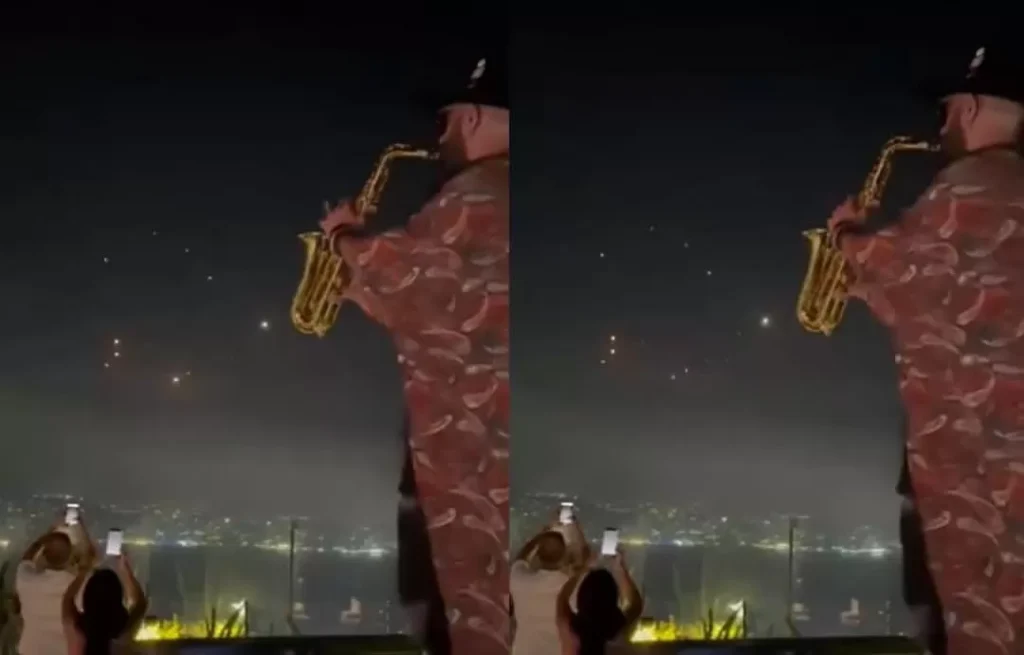

Di sebuah rooftop kafe di Lebanon, malam yang biasanya diselimuti jazz dan obrolan patah hati tiba-tiba berubah menjadi panggung perayaan aneh: langit bersinar bukan oleh bintang, tetapi oleh rudal-rudal Iran yang melesat menuju Israel. Seorang musisi meniup saxophone, suaranya bergetar di antara sorak sorai dan hidangan yang disantap untuk kemenangan. Tak ada yang benar-benar suka perang, tapi semua tampak sepakat: ada semacam kepuasan dalam melihat sebuah keberanian dilancarkan—apalagi terhadap negara yang selama ini membombardir Gaza tanpa jeda dan tanpa malu.

Tapi mari kita jujur. Keberanian ini datang dari siapa? Bukan dari Saudi yang selalu khusyuk mengurus visa haji dan bisnis minyak. Bukan dari Mesir yang terlalu sibuk dengan urusan dalam negeri. Bukan pula dari Turki yang sering bicara keras tapi jalannya seperti kucing. Yang maju justru Iran, negeri yang selalu berada di ruang tunggu sejarah: dikucilkan, distigma, dan disebut bid’ah karena menganut Syiah.

Ini ironi yang terlalu telanjang untuk ditutupi. Iran, sang ‘bid’ah’ menurut sebagian Sunni, justru menjadi negara yang menantang Israel secara terbuka. Sementara negeri-negeri Sunni, yang jumlah penduduknya jauh lebih besar, tanahnya lebih luas, dan ulamanya lebih nyaring di mimbar, hanya bisa mengirim doa, kutukan, dan konferensi pers. Maka wajar bila di medsos, warganet Muslim di berbagai belahan dunia bersorak melihat rudal Iran melesat, seolah-olah mereka tengah menyaksikan film aksi yang selama ini mereka harapkan, tapi tak pernah diproduksi oleh negeri sendiri.

Tentu kita bisa menyebut ini keberanian. Tapi pantaskah kita juga curiga? Jangan-jangan, selama ini ada sponsor di balik kejayaan Sunni—kekuatan tak kasat mata yang menstabilkan mayoritas, tetapi juga mensterilkannya dari keberanian. Mengapa kelompok sebesar ini begitu mapan, tapi begitu lamban? Mengapa ketika Gaza berdarah, yang muncul bukan aksi, tapi pernyataan sikap?

Apakah benar mayoritas berarti kebenaran? Atau jangan-jangan, mayoritas justru menjadi alat yang paling mudah dibentuk oleh kekuatan lain? Mereka besar, tapi tidak menggigit. Mereka ramai, tapi tak bergerak. Mengapa yang berani melawan justru mereka yang dikucilkan?

Pertanyaan-pertanyaan ini mengingatkan kita pada Michel Foucault. Ya, Foucault yang biasa kita kutip untuk teori kekuasaan dan seksualitas itu. Tapi sebelum ia menjadi ikon kritisisme di seminar-seminar kampus, Foucault pernah tinggal di Iran. Ia menyaksikan Revolusi 1979 dan menulis tentangnya dengan kekaguman yang tak ia sembunyikan. Dalam “Iran: The Spirit of a World Without Spirit” (1979), ia menyebut perlawanan rakyat Iran sebagai:

“Suatu bentuk kehendak politik spiritual, yang belum pernah saya lihat dalam sejarah modern.”

Foucault tidak menjadi Muslim, tidak menjadi Syiah, tidak menulis tafsir. Ia hanya mencatat: bahwa solidaritas yang dibentuk oleh agama—agama yang hidup, bukan agama yang dibingkai—telah melahirkan kekuatan kolektif yang menumbangkan rezim dan melawan dominasi asing. Ia menyebut Iran sebagai contoh masyarakat yang mampu menolak modernitas ala Barat, tanpa kembali ke masa lalu.

Namun Foucault bukan satu-satunya intelektual yang memandang Iran dari dekat. Mohammad Arkoun, sejarawan pemikir Islam asal Aljazair, punya pandangan yang lebih getir. Dalam “The Unthought in Contemporary Islamic Thought” (2002), ia menulis:

“Tragedi Islam adalah keterkunciannya. Keterkuncian atas makna, atas kemungkinan, atas sejarah. Pertentangan Sunni-Syiah bukan sekadar perbedaan doktrin, melainkan luka politik yang dibekukan oleh kekuasaan dan diulang terus dalam bentuk stereotip.”

Arkoun melihat bahwa dari awal, Islam bukan hanya spiritualitas tapi juga proyek politik—dan politik, seperti yang kita tahu, tak pernah netral. Maka ketika Syiah dipojokkan, dibingkai sebagai sesat, dan dilabeli sebagai ancaman, yang sesungguhnya terjadi bukanlah pertarungan iman, tapi pertarungan tafsir yang dimenangkan oleh yang dekat dengan kekuasaan.

Ironisnya, kini kekuasaan itu diam. Ketika Syiah—yang selama ini menjadi kambing hitam sejarah Islam—justru berani menggigit Israel, negeri-negeri Sunni tampak seperti kawanan rusa yang panik melihat bayangan sendiri. Apakah Syiah seperti singa: terkucil, sendiri, tapi terbiasa menghadapi dunia dengan cakar? Sementara Sunni, yang lebih banyak, hanya bisa membentuk kerumunan tapi tak mampu menumbuhkan keberanian?

Analogi dunia binatang ini bisa kita tolak. Tapi satu hal lebih penting dari analogi: keberanian untuk belajar dari sejarah. Jangan senang jika umat Islam hanya menjadi anekdot lucu yang ditertawakan para Zionis dan para orientalis. Edward Said dalam Covering Islam (1981), mengutip cemoohan khas dari barat:

“I’m not afraid of Muslims. Because they don’t read. They don’t think. They don’t write their own history.”

Sakit? Tentu. Tapi lebih menyakitkan jika kutipan itu benar. Jika doktrin terlalu gampang ditanamkan karena tidak ada benteng pemikiran. Jika umat terlalu sibuk membakar buku orang lain, dan lupa membaca sejarah sendiri. Jika umat terlalu sibuk membenci Syiah, dan lupa bahwa Zionis tidak peduli apa itu fikih—mereka hanya peduli bagaimana berpolitik dengan memanfaatkan keretakan fikih.

Maka saxophone dari kafe di Lebanon itu bukan sekadar musik. Ia adalah satire bagi kaum superior dan mayoritas. Rudal Iran bukan sekadar senjata. Ia adalah tamparan bagi mereka yang sibuk berkerumun dan mengatur kiblat politik tapi …. (malas belajar, malas membaca, senang makan doktrin aja biar ideop tenang?)

Dan Gaza? Ia masih hancur, masih berduka. Tapi malam itu, setidaknya ada satu rudal yang tidak dikirim untuk menjemput anak-anak Palestina ke akhirat. Tapi ada rudal lain dari kaum yang selama ini dicap sesat. Rudal yang berkata: “Kami belum tamat.”

Deri Hudaya. Buku terbarunya berjudul Dari Overthinking ke Overachieving: Meditasi, Logika, Tulisan.

Post Comment